求人を出しても応募が集まらない、ようやく採用できても早期離職につながるといった、課題を抱える中小企業の経営者や人事担当者も多いでしょう。

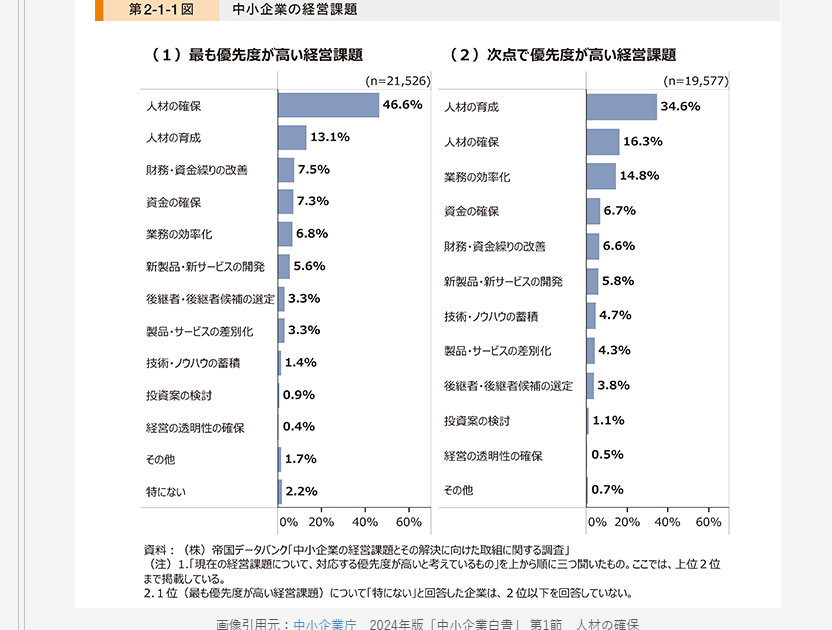

実際に中小企業の4割近くが「人材の確保・育成」を最重要課題に挙げている状況であり、採用は現場レベルの問題ではなく、経営戦略の一部として考える必要があります。

※参照:中小企業庁2024年版「中小企業白書」 第1節 人材の確保

特に売り手市場が続く今、採用力の差が企業成長を左右するといっても過言ではありません。

その中で中小企業に求められるのは、以下のように採用を戦略として設計する視点です。

- 求める人材の明確化

- 自社ブランディング

- 複数の採用チャネルの活用

- 採用後の定着・活躍を見据えた人材戦略

- SNSでの情報発信

本記事では、中小企業が採用が難しくなっている理由とともに、中小企業でも実行しやすい・成果につながる採用戦略の組み立て方を解説していきます。採用に課題を感じている方、これから採用活動を見直したい企業は、ぜひ参考にして、自社に最適な人材を見つけて事業発展を目指しましょう。

目次

中小企業を取り巻く採用環境|半数以上の企業が人材不足になっている

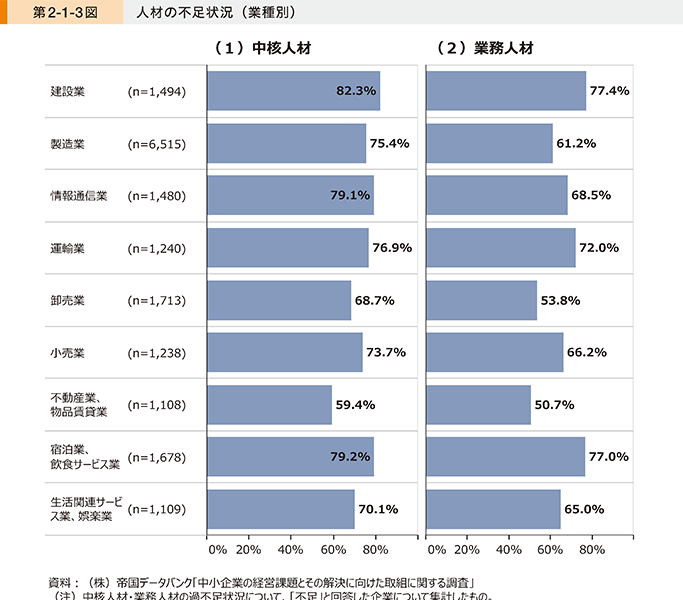

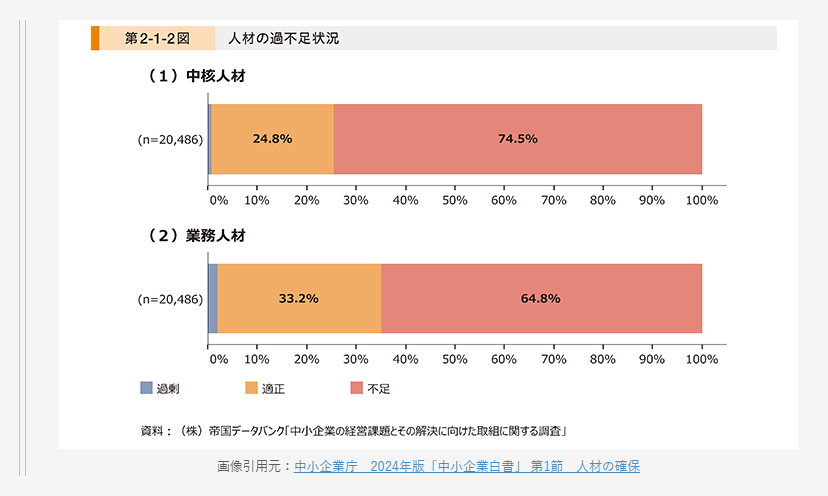

中小企業の重要な経営課題として、人材の確保と育成が挙げられます。実際、2024年版中小企業白書※によれば、中小企業の約4割以上が「人材の確保」または「人材の育成」を最優先課題に挙げており、経営の根幹に関わる問題であることが明らかになっています。

※参照:中小企業庁 2024年版「中小企業白書」 第1節 人材の確保

特に建設業や製造業、宿泊業・飲食サービス業では、約7割の企業が人手不足を訴えており、他業種と比較しても深刻な状況です。

背景には、労働環境や雇用条件の問題だけでなく、業界に対するネガティブなイメージが若年層の応募を遠ざけている点も要因と考えられます。

このような現状においては、求人票や条件の改善だけでなく、「どのように企業や業界の魅力を伝えるか」という視点からのアプローチが極めて重要です。

実際に、企業イメージの向上に向けた情報発信を積極的に行い、採用成果につなげている中小企業も存在します。

たとえば「株式会社砂建」様は、SNSを活用して会社の日常や社員の姿を発信し、建設業に対する「堅い」「怖い」というイメージを払拭し、若年層からの応募数の増加を実現しています。

このように、現在は企業イメージの改善が採用力の強化に直接的につながる時代です。

特に、SNSを活用したブランディング活動は、中小企業や現場系の業種においても、コストを抑えながら自社の想いや強みを広く発信できるため、積極的に検討すべき手法といえます。

中小企業は採用で苦戦する理由

中小企業は、大手企業と比較して人材採用において以下のように不利な立場に置かれることが多く、人材採用で苦戦する傾向があります。

これらは単体で作用するのではなく、複合的に絡み合って採用難を引き起こすケースも多く見られます。

まずはこれらの課題を把握し、なぜ採用活動がうまくいかないのかを理解するためにも、ぜひ参考にしてください。

大手企業と比較して知名度が低い

中小企業は、大手企業と比べて企業認知度が低い傾向があり、採用活動における大きなハンデとなっています。

大手企業より知名度が劣ることで、以下のような点で採用活動が不利になる可能性があります。

- 求職者の選択肢に入らないケースが多い

- 求職者に見つけてもらいにくい

- 他社と比較される機会が少なく、エントリーされにくい

特に、求人サイトでは大手企業の掲載が目立ち、その中で中小企業の求人情報が埋もれてしまうケースも少なくありません。

仮に企業名を目に留めてもらえたとしても、事業内容や職種のイメージが伝わらない場合には、応募候補として検討されない可能性が高くなります。

また、勤務条件や事業内容よりも企業の知名度やブランドイメージを重視する求職者が一定数存在します。

その結果、限られた応募者の中から人材を選ばざるを得なくなり、ミスマッチのリスクが高まるのです。

給与・福利厚生など条件面でのハンデがある

中小企業は、大手企業と比べて給与や福利厚生などの雇用条件で不利になりやすい傾向があります。

基本的な労働条件は求職者が応募先を選ぶ際の重要な判断材料の一つで、中小企業がこれらの条件で劣る場合、以下のような状況に直面します。

- 最初から応募対象として見てもらえない

- 他社と比較された際に辞退される確率が高い

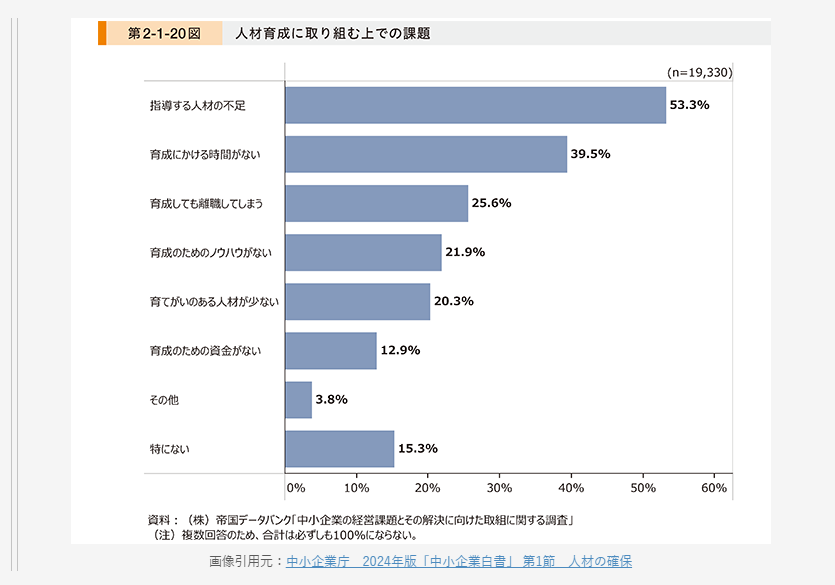

入社後の人材育成環境にも差があり、大手企業が体系的な研修プログラムやキャリア開発制度を整備しているのに対し、多くの中小企業はOJTに依存する傾向があります。

実際に、中小企業が人材育成の課題として「指導できる人材の不足」を挙げており、限られた人員体制の中で教育を担うこと自体が困難になっているのが実情です。

このような背景から、求職者にとっては入社後にどのように成長できるのかが不透明となり、中小企業への入社をためらう要因のひとつになっています。

売り手市場が続き、競争が激化している

現在は売り手市場が続いており、競争が激化している状況です。

リクルートワークス研究所の調査によれば、2025年時点での大学求人倍率は3年連続で上昇しています。

| 年度 | 大学求人倍率 |

| 2022年3月卒 | 1.50倍 |

| 2023年3月卒 | 1.58倍 |

| 2024年3月卒 | 1.71倍 |

| 2025年3月卒 | 1.75倍 |

さらに、少子高齢化に伴う労働力人口や新規学卒者数の減少により、今後も中長期的に売り手市場が続くと考えられます。

人材確保が課題となる中小企業には、採用戦略の見直しが強く求められるでしょう。

採用のノウハウ・リソースが不足している

大手企業と比較して、中小企業は採用のノウハウやリソースが不足している傾向があります。

多くの中小企業では、専任の採用担当者を配置する余裕がなく、他業務と兼任して対応しているケースが一般的です。

また採用活動に十分な時間や労力を割けず、戦略的な取り組みが難しくなりやすい状況にあります。

人的・資金的リソースも限られていることから、採用活動そのものの経験を積みにくく、ノウハウも蓄積されにくいという構造的な課題も存在します。

その結果、十分な戦略立案やチャネル選定ができず、採用競争で大手企業に後れを取ってしまうリスクが高まります。

こうした状況では、限られたリソースでも最大限の成果を上げるために、以下の手法を取り入れることが大切です。

- 外部に委託

- SNSやリファラル採用

低コストかつ効果的な手法を活用するなど、戦略的な工夫が求められます。

中小企業が採用成功に必要な基本戦略

中小企業の採用成功に効果的な基本戦略は以下の4つです。

- 求める人材を明確化する・ターゲット層を見直す

- 自社の魅力を発信する(自社ブランディング)

- 求職者との接点を広げるために、複数の採用チャネルを戦略的に活用する

- 採用後の定着・活躍までを見据えた人材戦略が重要

採用活動の競争が激化している昨今において、人材確保が難航している中小企業は採用戦略の見直しが求められます。

それぞれの基本戦略を詳しく解説します。

求める人材を明確化する・ターゲット層を見直す

中小企業が採用活動に成功するためには、以下のように求める人材の明確化やターゲット層の見直しが重要です。

- 求める人材像を具体化する

- 内定者の特徴を整理する

自社に合わない人材を採用してしまうと、内定辞退や早期離職といったミスマッチのリスクが高まるため、最初の段階での精度が成果に直結します。

まずは必要なスキルや経験・価値観などを具体的に定義し、それに基づいて自社に合う人物像を描くことでどのような人物が組織にフィットするのかを見極めやすくなります。

しかし、求める人物像が明確でも、接点を作れなければ採用にはつながりません。

求める人材との接触機会を増やすためには、ダイレクトリクルーティングを活用して直接アプローチする戦略も視野に入れましょう。

ターゲット層に対してどのチャネルで、どのようにアプローチするかまで設計することが、採用成功へのポイントとなります。

| 【ダイレクトリクルーティングとは】 求める人材に企業側からアプローチしてヘッドハンティングやスカウトを行う採用方法。スカウト機能がある求人サイトやオフラインでのイベント・交流会、社員からの紹介などで求職者に接触する。 |

自社の魅力を発信する(自社ブランディング)

自社の魅力を可視化し、発信するブランディング活動は、中小企業の採用戦略において重要なポイントの一つです。

現代の求職者は、求人票だけでなく企業の姿勢や文化、将来性までを含めて就職先を判断するため、情報過多の中で魅力を正しく伝えられない企業は、そもそも候補にすら挙がらない可能性があります。

以下のように自社ブランディングを行うことで、他社との違いや提供できる価値を求職者に伝えられ、共感や信頼を得られます。

- 企業の魅力を言語化し、明確に整理する

- 魅力を効果的に発信できるツール(ホームページ/SNSなど)を整備する

魅力を言語化・可視化し、それを発信できる媒体や導線を整備することで、ブランディングがより強化されます。

特に採用活動においては、公式サイトや採用ページで働く環境や人、価値観を求職者に伝えることで、応募先選びの大きな判断材料になります。

求職者が企業に興味を持ち、共感や信頼を得られれば、より自社にマッチした人材の応募を集めることが可能になります。

求職者との接点を広げるために、複数の採用チャネルを戦略的に活用する

求職者との接点を広げるために、複数の採用チャネルを戦略的に活用しましょう。

多くの求職者と接点を持てれば、自社が認知される機会が増え、応募者の増加が期待できます。

具体的に有効な施策の例は、以下のとおりです。

- SNSを活用して情報発信を行う

- キャリアに特化した採用媒体・プラットフォームを利用する

- エージェントとの連携を強化する

多様な採用チャネルを有効活用するためには、SNSアカウントを運用し、企業の魅力や求人情報を発信していくのが効果的です。

一言でSNSといっても、InstagramやX(旧:Twitter)、TikTokなど多岐にわたり、それぞれ特徴が異なります。

最適なプラットフォームを選択し、場合によっては複数を使い分けることで、効果的に多くの求職者にアプローチできます。

また、キャリアに特化した採用媒体やプラットフォームの活用により、よりターゲットに合った応募者を集めることが可能です。

さらに、エージェントとの連携を強化することで、専門的な知識を持つ人材を効率的に採用できる可能性が高まります。

採用後の定着・活躍までを見据えた人材戦略が重要

採用活動は採ったら終わりではなく、入社後に定着し、活躍してもらうところまで見据えた人材戦略こそが、本質的な成功につながります。

採用には、求人媒体費・面接対応の工数・教育研修のコストなど、多くの時間とコストが投じられます。

入社後すぐに退職されてしまうと、これらの投資は回収できず、企業にとって大きな損失となります。

また、2024年版中小企業白書によれば、核となる人材(中核人材)が不足していると回答した中小企業は74.5%と非常に多いです。

このように単なる労働力ではなく、企業の中核を担う人材の確保と定着が大きな課題となっていることが明らかです。

早期退職の背景には、以下のようなミスマッチ要因が多く見られます。

- 自分の理想や求める環境とミスマッチしている

- 業務にやりがいがない

- 会社の雰囲気が自分には合わない

こうしたミスマッチを防ぐためには、SNSや採用サイトなどで企業の雰囲気・価値観・働く人のリアルを発信し、求職者が安心して応募できる環境を整えることが重要です。

中小企業が取り入れやすい採用活動・手法|コストを抑えるならSNSの活用が有効

中小企業が取り入れやすい効果的な採用活動・手法は、以下の4つです。

中小企業の採用活動には、知名度の低さや採用ノウハウ・リソースの不足といったハンデがあるため、影響をいかに抑えて採用戦略を実施することが重要です。

ここでは、それぞれの採用活動・手法を詳しく解説します。

求人サイトの活用

求人サイトへの掲載は、中小企業にとって最も一般的かつ取り組みやすい採用手法のひとつです。

自社の求人情報をサイト上に登録し、求職者からの応募を待つスタイルが主流ですが、スカウト機能を備えたプラットフォームも増えています。

| 求人サイトの主なメリット・デメリット | 詳細 |

| メリット | ・今すぐ転職したい顕在層に直接アプローチできる・ターゲティング精度が高い・応募管理や連絡機能が整備されており、運用の手間が少ない |

| デメリット | ・競合他社が多く、自社の情報が埋もれやすい・掲載費用が高額な媒体もあり、費用対効果に差が出やすい・応募者の質にばらつきが出ることがある |

このような特徴から、即戦力人材を早期に確保したい場合や特定の職種で採用を行いたい場合に特に適しています。

ただし、大手企業の求人と並んで掲載されるため、知名度や条件面で比較されやすく、応募が集まりにくいリスクも存在します。

求人サイトと一括りにしても、総合型・業界特化型・ハイスキル特化型など種類は多岐にわたるため、採用したい人材の属性や自社の採用プロセスに合ったプラットフォームを選ぶことが重要です。

リファラル採用の導入

リファラル採用とは、社員や信頼できる取引先などから、自社にマッチする人材を紹介してもらう採用手法です。

| リファラル採用の主なメリット・デメリット | 詳細 |

| メリット | ・採用コストを削減できる・紹介経由のためマッチング精度が高い・社員のエンゲージメントが向上する・転職市場の獲得競争を避けられる |

| デメリット | ・紹介が集まらないことがある・紹介者と候補者の関係性への配慮が必要になる |

人材紹介会社や求人広告に依存しないため、外部コストを抑えつつ、信頼性の高い人材に出会える可能性があるのが特徴です。

人柄を知る関係者からの紹介であるためマッチング精度が高く、社員のエンゲージメントが高まる点も魅力です。

このような特性から、社内に一定の人脈ネットワークがある企業や、離職率の改善・採用の質向上を重視する企業にとって有効な手法といえます。

ただし、必ずしもすべての社員が紹介可能なネットワークを持っているとは限らず、導入しただけで候補者が集まるとは限らない点には注意が必要です。

カジュアル面談の実施

カジュアル面談とは、企業と求職者がリラックスした雰囲気の中で対話し、相互理解を深める採用手法です。

選考というよりも、相手を知ること・知ってもらうことに主眼を置いたコミュニケーションの場として活用されます。

| カジュアル面談の主なメリット・デメリット | 詳細 |

| メリット | ・応募ハードルが低く、求職者との接点を増やせる・会社の雰囲気を直接伝えられる・候補者の本音を聞き出しやすい |

| デメリット | ・即応募につながらないことがある・担当者のコミュニケーション能力や印象に左右されやすい・時間や工数がかかる |

このような特徴から、人柄やカルチャーフィットを重視したい企業や、通常の面接では伝えにくい職場の空気感や社員の魅力を伝えたい場面で効果を発揮します。

カジュアル面談を実施するタイミングは、選考前の情報提供フェーズとして行う企業もあれば、書類選考後の見極めフェーズに組み込む企業もあります。

ああ応募のハードルを下げる・応募者の本音を聞くなど、実施する目的に合わせて選択しましょう。

SNSを活用した情報発信

中小企業が採用力を高めるうえで、SNSを活用した情報発信は有効な手段のひとつです。

| SNSを活用する主なメリット・デメリット | 詳細 |

| メリット | ・潜在層・若年層にリーチできる・職場の雰囲気・社員の人柄を映像や投稿で伝えられる・拡散力があり、知名度が低い中小企業でも注目される可能性がある・社内の魅力を資産化して発信し続けられる・コストがかからない |

| デメリット | ・成果が出るまでに時間がかかる場合がある・継続した運用が必要・炎上する可能性がある |

特にTikTokやX(旧Twitter)・Youtubeなどを使って、動画や画像を交えた投稿を行うことで、職場の雰囲気や企業文化を視覚的に伝えられます。

実際に、SNS上での投稿がおすすめ機能やハッシュタグ経由で大きく拡散され、数万〜数十万回再生されるといった事例も珍しくありません。

このようにSNSは潜在層や若年層へのアプローチ手段として非常に有効であり、視覚的に雰囲気を伝えられるコンテンツは中小企業の採用戦略の強みとなります。

中でも、TikTokは短尺動画を通じて、企業の日常や人の魅力を自然に届けられるプラットフォームとして注目されています。

知名度がない企業でも内容次第で大きなリーチを獲得できるため、採用戦略の起点として活用する中小企業も増えています。

ただし運用を担当する社員には、情報発信に対する一定のリテラシーとガイドライン遵守の意識づけが求められるので注意しましょう。

炎上リスクの管理や社員のリソース負担を抑えたい場合は、SNS運用代行業者の活用が有効です。

専門家による対応により、リスクを最小限にしつつ、社員は本来の業務に専念でき、安定的かつ高品質なSNS運用が可能になります。

▼TikTok採用・運用代行についての資料やご相談をご希望の方は、

こちらよりお気軽にお問い合わせください。

中小企業の採用にTikTokが効果的な理由

中小企業の採用にTikTokが効果的である理由は、以下の通りです。

ここでは、それぞれの理由を詳しく解説します。

| 【TikTokとは】・15秒から数分程度の短い動画をシェアできるSNS・幅広いコンテンツを簡単に投稿できる |

費用を抑えて採用活動ができる

TikTokはアカウントの開設や動画投稿に費用がかからないため、以下のようにコストを抑えて採用活動を行える点が魅力です。

| 採用手法 | 平均採用コスト(1人当たり) |

| TikTok採用 | ほぼ0円※制作・運用費のみ |

| 求人広告 | ・新卒:90万円~93.6万円・中途:40万円~65万円 |

| 人材紹介(エージェント) | ・成功報酬:年収の30%~35%(年収400万円の場合:約120~140万円) |

| スカウト型採用 | 利用料:20~50万円/月+人件費 |

求人サイトやWeb広告のような掲載料や運用費が不要なため、予算に限りのある中小企業でも、無理なく継続的に情報発信を続けることができます。

広告にかけるコストを抑えられた分、他の採用施策や人材育成などに予算を投じることができ、採用全体の費用対効果を高めることにもつながります。

また、必要に応じてTikTok広告を活用すれば、狙った層に向けて動画を広範囲に届けることも可能です。

顕在層・潜在層・若年層など幅広いターゲットにアプローチ可能

TikTokを活用した情報発信の強みは、顕在層以外にも今すぐ転職を考えていない潜在層や、20代を中心とした若年層に自然にリーチできる点にあります。

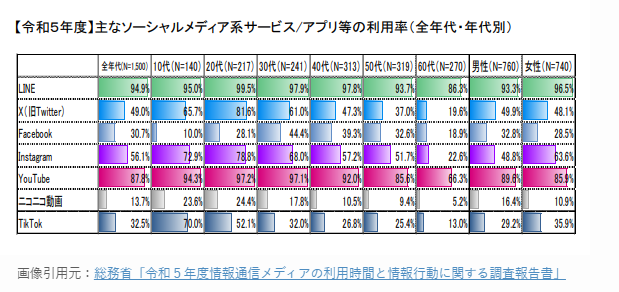

また、TikTokの年齢別利用率では10代で70.0%、20代で52.1%と、他の年代と比較して突出して高く、若年層へのリーチ力に優れたSNSであることが明らかになっています。

これは、新卒や若手中途といった中小企業が最も獲得したいターゲット層と合致しており、TikTokが採用チャネルとして極めて高い親和性を持っているといえるのです。

さらに、TikTokのアクティブユーザーは日本国内で約2,700万人にのぼり、近年は30~40代の利用者も増加傾向にあるため、経験者層や転職潜在層へのアプローチも可能です。

このように、幅広い層にアプローチできるTikTokは、採用戦略における注目度が年々高まっているプラットフォームといえるでしょう。

拡散力が高く、知名度が低い企業でも内容次第で認知を広げられる

TikTokは拡散性に優れたプラットフォームであり、知名度のない中小企業でも、コンテンツ次第で多くのユーザーに情報を届けることが可能です。

TikTokが適しているケースは、以下の通りです。

- とにかく幅広い層に認知を広げたい

- フォロワー数が少なくても再生される可能性が欲しい

- 若年層や潜在層への自然なリーチを狙いたい

一方、既存ファンにもリーチしつつ着実に伸ばしたいと考える場合、アルゴリズム面ではInstagramが有利です。

ただし、成果を得るためには闇雲に投稿するのではなく、「誰に・何を・どのように伝えるか」を戦略的に設計していくことが重要です。

誰にも興味を持たれないコンテンツだと閲覧数が伸びず、拡散もされにくくなるので注意しましょう。

特に、SNS運用に不慣れな企業では、外部の専門パートナーに企画・運用を委託することも有効です。

弊社(トレプロ)では以下のような特徴を持っており、求人・集客に特化したオーダーメイドのTikTok運用サポートをご提供しています。

- 採用・集客に特化した戦略的運用

- 累計200社以上の支援実績

- 企画・設計・編集・投稿まで一括代行

- TikTok JAPANとの連携により最新トレンドを反映

TikTokを活用した採用活動にご興味がある企業様は、自社だけで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

企業の魅力や雰囲気を届けられる

TikTokは短い動画を投稿するという特性上、写真や文字では伝わりにくい社内の空気感や社員の人柄などをリアルに伝えられます。

また、コーポレートサイトや採用パンフレットでは伝えにくい「素の魅力」を伝えられる点も魅力です。

どのような企業であるかを的確にユーザーに発信できるため、興味を持ってもらいやすく、入社後のミスマッチも防止できます。

特に、人や会社の雰囲気で選ばれる中小企業にとって相性が良いといえるでしょう。

TikTok活用で採用に成功した中小企業の事例を紹介

弊社(トレプロ)で支援させていただいた企業様で、TikTokの活用で採用に成功した事例を以下で紹介しています。

TikTok運用を実施する際は、実際に成功した企業を参考にして戦略を組み立てることが重要です。

ターゲットに特化した1本の動画から9人を採用:神明株式会社(大阪)

大阪府で総合建設業を営む「神明株式会社」では、かつて求人転職サイトへの掛け捨て型広告に依存し、自社主導での採用が難しいという課題を抱えていました。

弊社(トレプロ)が策定したTikTok運用戦略に基づき、明確にターゲットを定めた1本の動画を配信した結果、以下のような成果につながりました。

- 自社メディア資産を構築し、広告費を大幅に削減

- フォロワー1,000人時点で月平均5件の求人問い合わせを獲得

- TikTok視聴者からの応募につながる

- 1本の動画で13件の問い合わせ、9名の採用に成功

- TikTok活用を通じて、社内のコミュニケーションも活性化

TikTok運用を導入した結果、フォロワー1,000人規模の段階で月平均5件の求人問い合わせを獲得。

実際に、「社内の雰囲気が良さそうで安心できた」という理由で応募に至ったケースも確認されています。

さらに、広告費の削減に成功しただけでなく、TikTokをきっかけに社内のコミュニケーションが活性化するなど、組織内にもポジティブな影響が広がっています。

動画運用4ヶ月で応募31件の採用導線を構築:株式会社タイハク(宮城)

宮城県で生コンクリート製造業を営む「株式会社タイハク」では、50〜60代からの応募が月1件程度にとどまり、月20万円を投じた求人サイトでも成果が得られていない点が課題でした。

そこでTikTokによる動画運用を導入した結果、以下のように採用活動で変化が生まれました。

- 20〜30代の若年層から、月平均5名の面接を実現

- ブランド認知向上による取引先の拡大

応募者からは、「社内の雰囲気が良さそうで安心感があった」といった声もあり、動画によるリアルな情報発信が応募動機に直結していることがうかがえます。

TikTokを通じて企業の認知度や信頼感が向上したことで、新たな取引先の開拓につながるなど、採用以外の面でも好影響が生まれています。

▼TikTok採用・運用代行についての資料やご相談をご希望の方は、

こちらよりお気軽にお問い合わせください。

中小企業の採用はTikTokが有効!自社の魅力を届ける戦略設計はトレプロにご相談ください

中小企業が抱える経営課題のひとつが人材採用で、売り手市場が続く現在、以下のように戦略的に求職者と接点を持つかが採用成功のカギを握ります。

まずは、求める人材像を明確にし、自社に合った採用手法を選定することが採用成功の第一歩です。

中小企業におすすめなのが短尺動画を通じて、コストを抑えながら幅広いターゲット層にアプローチできるTikTok運用です。

中小企業ならではのリアルな魅力を伝えられるSNS運用は効果的であり、実際にTikTokを活用して採用成果を上げている事例も数多く見られます。

ただし、やみくもな投稿では効果が出にくく、リテラシー不足による炎上のリスクも生じるため注意が必要です。

SNS運用に不慣れな中小企業は、運用リスクを抑えつつ効果を高めるためにも、外部の専門パートナーと連携することが有効です。

外部パートナーの支援を受けることで、社内の人的リソースを圧迫せず、TikTok運用のノウハウを学びながら集客戦略を実行可能です。

弊社(トレプロ)では、求人・集客に特化したオーダーメイドのTikTok運用代行をご提供しています。

【トレプロの特徴】

- 採用・集客に特化した戦略的運用

- 累計200社以上の支援実績

- 企画・設計・編集・投稿まで一括代行

- TikTok JAPANとの連携により最新トレンドを反映

設計から企画、編集運営までを丸投げでき、最新情報やノウハウを踏まえて企業様の採用戦略に貢献いたします。

幅広い業種への対応実績があり、累計200社以上の運用支援を行ってきた当社だからこそ、効率的に優秀な人材を採用したい企業様に最適なご提案が可能です。

まずはお気軽にご相談ください。

▼TikTok採用・運用代行についての資料やご相談をご希望の方は、

こちらよりお気軽にお問い合わせください。