企業の人材確保において、採用コストの把握と最適化は経営上の大きな課題です。

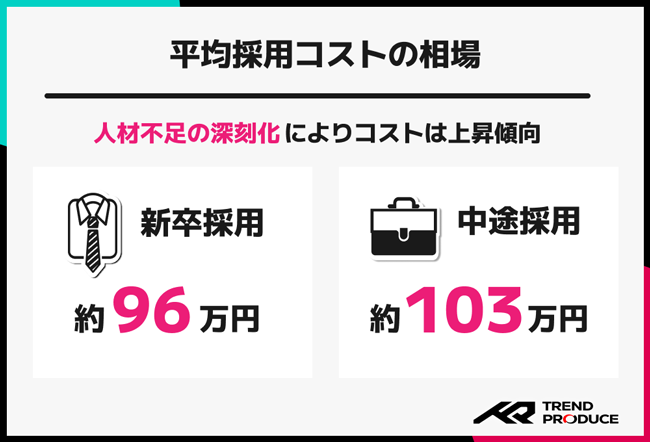

新卒採用で約96万円、中途採用で約103万円とされる一人当たりの採用コストですが、職種や企業規模によって大きく異なります。

本記事では、採用コストの内訳や計算方法、効果的な削減策まで詳しく解説します。適切な予算設定と効率的な採用手法により、質の高い人材確保とコスト最適化の両立を目指しましょう。

目次

採用コスト一人当たりの平均相場はどのくらい?

採用活動にかかる費用は企業にとって大きな負担となるため、一人当たりの採用コストがどの程度なのかを把握することが欠かせません。

新卒採用と中途採用では相場が大きく異なり、近年の傾向も変化しています。

ここでは、一人当たりの採用コストの平均相場について解説します。

新卒採用の一人当たりコスト

新卒採用における一人当たりの平均コストは約96万円となっています。

この金額には会社説明会の開催費用、求人サイトへの掲載料、面接官の人件費、内定者フォローにかかる経費などが含まれます。

大手企業では150万円を超えるケースも珍しくありません。新卒採用は採用期間が長く、多くの学生と接触する必要があるため、どうしても費用が高くなる傾向にあります。

また、採用後の研修費用を含めると、さらに高額になることもあります。

中途採用の一人当たりコスト

中途採用の場合、一人当たりの平均コストは約103万円です。新卒採用よりもやや高い水準となっています。

転職サイトや人材紹介会社への手数料が主な要因で、特に人材紹介会社を利用した場合は年収の30〜35%が相場となっているため、高年収の人材ほど採用コストが増加します。

ただし、採用期間は新卒採用よりも短く、即戦力として活用できるメリットがあります。専門性の高い職種では150万円以上かかることも多く、人材の希少性によって大きく変動します。

年度別の採用コスト推移

過去5年間の採用コスト推移を見ると、2019年は新卒93万円、中途103万円でしたが、コロナ禍の影響により2020年から2021年にかけて一時的に減少しました。

しかし、2022年以降は人材不足の深刻化により再び上昇傾向にあります。特にIT関連や介護業界では人材獲得競争が激化し、採用コストの高騰が続いています。

今後も少子高齢化の進行により、採用コストはさらに上昇すると予想されます。

一人当たりの採用コストの計算方法と内訳

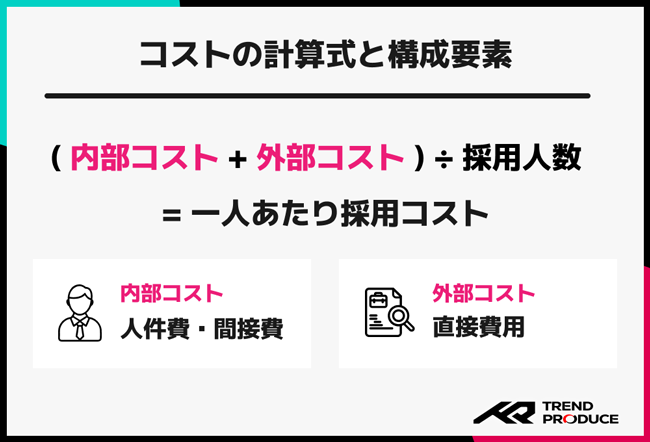

採用コストを正確に把握するためには、内部コストと外部コストを分けて計算する必要があります。

ここでは、一人当たりの採用コストの計算方法と内訳について詳しく見ていきましょう。

採用コストの計算式

採用コスト一人当たりの基本的な計算式は「(内部コスト+外部コスト)÷採用人数」となります。

内部コストには人事担当者の人件費や会議室使用料などが含まれ、外部コストには求人広告費や人材紹介手数料などが該当します。

正確な計算には、採用活動に関わった全ての従業員の工数を時給換算して算出する必要があります。また、採用活動期間中に発生した交通費や資料作成費なども漏れなく計上することで、実際の採用コストが明確になります。

計算期間は一般的に採用開始から入社まで、または入社後3ヶ月程度までを対象とします。

内部コストの種類と内容

内部コストの最も大きな割合を占めるのは人件費です。

人事担当者の給与はもちろん、面接官として参加した管理職や現場社員の時間外労働費も含まれます。会社説明会や面接会場の賃料、採用管理システムの運用費、求職者への交通費支給なども内部コストに分類されます。

採用資料の印刷費や郵送費、電話代なども積み重なると相当な金額になります。新卒採用では大学訪問や就職フェアへの参加費用も発生し、中途採用では転職エージェントとの打ち合わせにかかる時間なども計算に含める必要があります。

これらの費用を月単位で集計し、採用人数で割ることで正確な内部コストが算出できます。

外部コストの種類と内容

外部コストで最も高額になりやすいのは人材紹介会社への手数料です。

成功報酬型が一般的で、採用した人材の年収に対して一定の割合を支払います。求人サイトへの掲載料は固定費型が多く、掲載期間や露出度によって料金が決まります。

合同企業説明会への参加費用や大学での会社説明会開催費用も外部コストです。近年はオンライン採用ツールの利用料も増加傾向にあります。

採用代行サービスを利用する場合は、その委託費用も外部コストに計上します。また、内定者懇親会の会場費や飲食費、入社前研修の外部講師費用なども忘れずに含める必要があります。

これらの明細を整理することで、どこに最も費用がかかっているかが明確になります。

職種別・企業規模別の採用コスト相場

採用コストは職種や企業規模によって大きく異なります。

希少性の高いスキルを持つ人材ほど採用コストが高くなり、企業規模が大きいほど採用活動も大規模になる傾向があります。

ここでは、職種別・企業規模別の採用コスト相場について解説します。

職種による採用コストの違い

エンジニアやIT関連職種の採用コストは最も高く、一人当たり150〜250万円程度が相場です。

特にAIやデータサイエンス分野の専門家は300万円を超えることも珍しくありません。営業職は比較的採用しやすい職種ですが、それでも80〜120万円程度かかります。

管理職や経営幹部クラスになると200〜400万円と非常に高額になります。一方、事務職や販売職は60〜90万円程度と相対的に低い水準となっています。

医療関係者や介護職員は人材不足が深刻で、100〜180万円程度が必要です。製造業の技術者も技能承継の観点から採用競争が激しく、120〜200万円程度の費用がかかることが多くなっています。

企業規模による採用コストの違い

大企業(従業員1000人以上)では一人当たりの採用コストが120〜200万円程度と高くなります。

知名度があるため応募者は集まりやすいものの、選考プロセスが複雑で時間がかかることが要因です。中小企業(従業員100〜999人)は80〜120万円程度が相場で、効率的な採用活動が求められます。

小規模企業(従業員99人以下)では60〜100万円程度ですが、知名度の低さから採用に苦労するケースが多く、実際には相場を上回る費用がかかることもあります。

スタートアップ企業では限られた予算の中で優秀な人材を獲得する必要があり、創意工夫が欠かせません。

業界による採用コストの特徴

IT業界は人材不足が深刻で、一人当たり150〜250万円と高水準です。

金融業界も専門性とコンプライアンス要件から120〜180万円程度が必要となります。製造業は職種により幅が大きく、技術者は高く、製造現場の作業者は相対的に低くなります。

サービス業は職種による差が激しく、接客業務は80万円程度ですが、専門職は150万円以上になることもあります。

医療・介護業界は慢性的な人材不足により100〜200万円と高騰しています。建設業も技能者不足で100〜150万円程度が相場となっており、業界全体で採用コスト上昇が課題となっています。

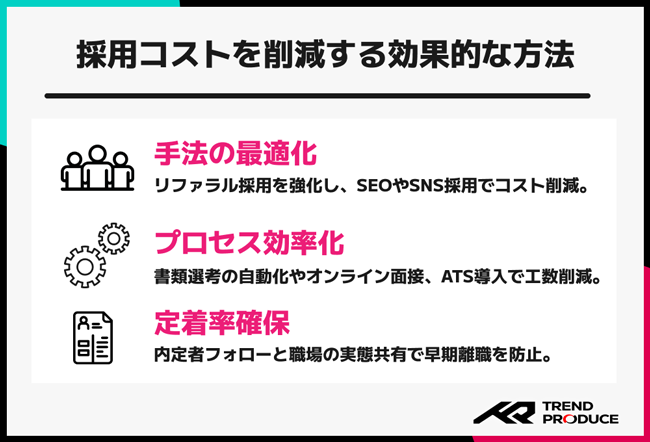

一人当たりの採用コストを削減する効果的な方法

採用コストの削減は多くの企業にとって喫緊の課題です。

ただし、質の高い人材確保を前提として、効率的な採用手法を選択することが大切です。

ここでは、一人当たりの採用コストを削減する効果的な方法を解説します。

採用手法の見直しポイント

最も効果的なのはリファラル採用(社員紹介)の活用です。

一人当たり10〜30万円程度と大幅なコスト削減が可能で、定着率も高い傾向にあります。自社採用サイトの充実も有効で、SEO対策により検索からの直接応募を増やすことができます。

SNSを活用した採用活動も費用対効果が高く、特に若年層の採用には効果的です。ダイレクトリクルーティングも人材紹介会社を経由しない分、コストを抑えられます。

大学との関係構築により、学校推薦やインターンシップからの採用ルートを確立することも長期的なコスト削減につながります。

採用プロセスの効率化

書類選考の自動化により人事担当者の工数を削減できます。

適性検査の導入により面接回数を減らし、一次面接をオンラインで実施することで会場費や交通費を節約できます。面接官のトレーニングを充実させることで、見極め精度が向上し、採用ミスマッチによる早期退職を防げます。

採用管理システムの導入により、進捗管理や候補者とのやり取りを効率化できます。グループ面接や合同説明会の活用により、一度に多くの候補者と接触することも可能です。

採用フローの標準化により、担当者による差を減らし、スムーズな選考が実現できます。

内定辞退を防ぐフォロー方法

内定から入社までの期間中、定期的なコミュニケーションを取ることが大切です。

内定者専用のSNSグループや懇親会の開催により、会社への帰属意識を高めることができます。先輩社員との面談機会を設けることで、入社後のイメージを具体化してもらえます。

職場見学や部署配属予定先との顔合わせも効果的です。内定者アルバイトとして実際の業務を体験してもらうことで、ミスマッチを防げます。

他社からの引き抜きを防ぐため、定期的な面談で不安や疑問に答える体制を整えることも必要です。入社前研修や資格取得支援なども内定者のモチベーション維持に役立ちます。

採用ミスマッチを防ぐ対策

職場の実態を正確に伝えることが最も効果的です。

求人票や面接での説明と実際の業務内容に差があると、早期退職の原因となります。現場見学や社員との座談会を通じて、リアルな職場環境を体験してもらうことが大切です。

適性検査や性格診断を活用し、候補者の特性と職場環境のマッチングを図ります。試用期間を設けることで、双方が適性を見極める時間を確保できます。

入社前の課題設定により、候補者のスキルレベルと意欲を確認することも有効です。過度な期待値調整は避けつつ、現実的な情報提供を心がけることで、長期的に活躍できる人材の確保が可能になります。

面接では一方的な質問ではなく、候補者からの質問を積極的に受け付け、双方向のコミュニケーションを重視することも大切です。

採用コストを最適化する予算計画の立て方

効果的な採用活動を行うためには、適切な予算設定と継続的な効果測定が欠かせません。

限られた予算内で最大限の成果を上げる仕組み作りが求められます。

ここでは、採用コストを最適化する予算計画の立て方について解説します。

採用予算の適切な設定方法

採用予算は売上高の1〜3%程度を目安として設定する企業が多くなっています。

成長段階にある企業やIT企業では5%以上を投じることもあります。予算配分では外部コストが60〜70%、内部コストが30〜40%程度が一般的です。

新卒採用と中途採用の比率、職種別の採用計画に基づいて詳細な予算を組みます。前年度の実績を分析し、効果の高かった手法には予算を重点配分します。

緊急時の追加採用に備えて、予算の10〜20%程度は予備費として確保しておくことも大切です。四半期ごとに予算の執行状況を確認し、必要に応じて配分を調整する柔軟性も必要です。

コスト対効果の測定方法

採用チャネル別の応募数、面接通過率、内定受諾率を定期的に分析します。

一人当たりの採用コストだけでなく、採用した人材の定着率や入社後のパフォーマンスも評価指標に含めることが大切です。採用から戦力化までの期間や、売上への貢献度も長期的な視点で測定します。

各採用手法のROI(投資利益率)を算出し、効果の低い手法は見直しを行います。定量的な指標だけでなく、採用担当者の工数や候補者の満足度なども総合的に評価します。

月次や四半期ごとにレポートを作成し、経営陣や現場責任者と共有することで、組織全体での改善意識を高めることができます。

採用活動のROI向上策

高い成果を上げている採用チャネルに資源を集中投下します。

人材紹介会社とは成果に応じた料金交渉を行い、長期的なパートナーシップを構築します。自社の採用力強化のため、人事担当者のスキルアップ研修にも予算を配分します。

採用ツールの統合により、システム運用コストを削減できます。データ分析ツールを導入し、採用活動の可視化と改善サイクルを確立します。

優秀な人材を採用できた成功事例を分析し、再現可能な仕組みとして標準化します。社員のエンゲージメント向上により、リファラル採用を促進することも効果的です。

長期的には採用ブランディングへの投資により、自然応募の増加を図ることが最も効率的なROI向上策となります。

まとめ:一人当たりの採用コストの相場

一人当たりの採用コストの相場は新卒で約96万円、中途で約103万円となっており、職種や企業規模によって大きく異なります。

正確なコスト把握のためには内部コストと外部コストを分けて計算し、採用手法の見直しやプロセスの効率化により削減が可能です。

ただし、コスト削減ばかりに注目するのではなく、採用した人材の質や定着率も考慮した総合的な判断が求められます。適切な予算設定と継続的な効果測定により、採用活動のROIを向上させることができるでしょう。

採用コストの把握と最適化は、単なる数字管理ではなく、採用戦略の“質”を高めることにつながります。

TLPCでは、採用特化のSNSマーケティングをはじめ、ヒアリング・企画・撮影・投稿・分析・成果報告まで一括で対応し、貴社の採用活動を「見える化」「効率化」する支援を行っています。

「自社の採用コスト構造を明確にしたい」「SNSを活用した採用チャネルの構築を検討したい」「予算をかけつつも無駄を抑えたい」とお考えであれば、下記よりお気軽にお問い合わせください。

▼TikTok採用・運用代行についての資料やご相談をご希望の方は、

こちらよりお気軽にお問い合わせください。