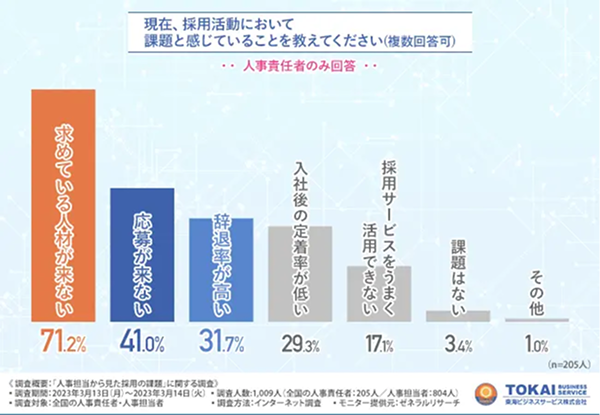

近年、人事担当者から「求人媒体に掲載しても応募が来ない」「採用が思うように進まない」といった声が聞かれるようになりました。2023年の調査では「求める人材が来ない」企業が71.2%、「応募すら来ない」企業も41.0%にのぼると報告されています。少子高齢化による労働力人口の減少と、有効求人倍率の高止まりによって、人材獲得競争が激化しているのです。従来は求人サイトや求人情報誌などに求人広告を出せば一定数の応募者を集められましたが、今や「求人媒体だけでは人が集まらない」のが現実になりつつあります。

こうした状況下で、SNSを活用した採用(SNS採用)が新たな解決策として注目を集めています。

InstagramやX(旧Twitter)、TikTok、LinkedIn、Facebook、LINEといったソーシャルメディア上で、自社の魅力を発信し人材を募る手法です。この記事では、人事担当者向けに「求人媒体は効果がない」と言われる理由を分析し、その限界を乗り越える手段としてのSNS採用の可能性を探ります。最新のデータや事例を交えながら、求人広告に頼らない新しい採用戦略の全貌と成功のポイントを解説します。

目次

求人媒体に頼る採用の難航

厚生労働省の調査によれば、企業の採用担当者の5~6割超が「ここ数年で従来型の採用手法の効果は変わらない」と感じており、大きな効果向上が見られない状況です。特にハローワークでは「効果が下がった」と感じる声が一定数あり、無料・低コストな媒体ですら以前ほどの威力を発揮していないことがうかがえます。

また、求人情報は年々増加し続けている一方で、主要な採用ターゲットである20~40代の人口は減少傾向にあります。求職者1人当たりに対して求人票の数が増えているため、応募を獲得するハードルが上がっているのです。「掲載すれば応募が来る時代は終わった」という声は決して大げさではなく、採用市場の構造的な変化を反映しています。

さらに、中小企業や知名度の低い企業ほど求人媒体の恩恵を受けにくい傾向があります。大手求人サイトに高額な掲載料を支払っても、他社求人に埋もれてしまい「思ったように応募が集まらない」というケースも増えています。こうした背景から、「求人媒体の効果がない」と感じて代替策を模索する企業が増えているのです。

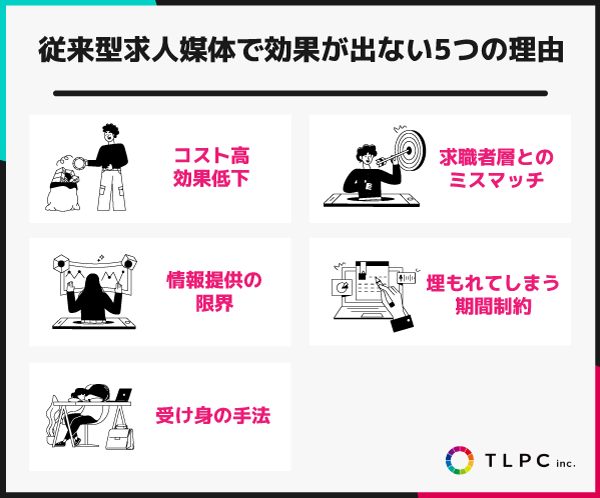

従来型求人媒体の限界:効果が出ない5つの理由

では、具体的に従来の求人媒体にはどのような限界があるのでしょうか。「求人広告が効かない」と言われる主な理由を整理してみます。

①コストが高い割に費用対効果が低下している

求人サイトや転職情報誌への掲載料は年々高額化し、上位表示枠を確保するには数十万~数百万円の費用がかかる場合もあります。一方で応募者数は伸び悩み、結果的に1人当たり採用コストが膨れがちです。厚生労働省の調査でも、求人情報サイト経由の正社員採用は非正社員採用の倍のコストがかかるとのデータがあり、費用対効果の悪化が指摘されています。

②求職者層とのミスマッチ

求人媒体ごとに利用者層が偏っており、自社が求める人材と媒体利用者の属性が合っていないと応募が集まりません。例えば無料求人サイトでは幅広い層にリーチできますが、その分「広く浅く」なりやすく、専門スキルを持つ人材は期待ほど集まりにくい傾向があります。その結果、応募者の質が低下し、採用ターゲットとのマッチング精度が下がってしまいます。

③情報提供の限界

従来の求人広告では、掲載フォーマットが決まっており伝えられる企業情報に限りがあります。求人票には仕事内容・待遇など定量情報が中心で、社風や職場の雰囲気といった「ソフト情報」は十分に伝えられません。多くの求職者が重視する「働く人・社風」や職場のリアルな空気感は、求人媒体だけでは伝達が難しく、企業の魅力をアピールしきれない一因となっています。

TikTokを活用した採用方法の場合、動画で職場の雰囲気や社員の人柄をリアルに伝えることができます。決まったフォーマットに縛られず、ストーリー性や臨場感を持たせた発信が可能なため、従来の求人広告では伝えきれなかった「社風」や「働く人の魅力」を自然に届けることでき、従来の課題だった企業の社風がわからず応募に繋がらないといった課題の解決が可能です。

トレプロのTikTok運用代行サービス

TikTokを活用した採用ブランディングを検討している企業様は、トレプロの運用代行サービスをご活用ください。

【トレプロの特徴】

- 設計から運営まですべてをサポート

- あらゆる業界に対応可能

- 累計200社以上の支援実績あり

- 柔軟にカスタマイズできる料金プラン

TikTokの最新情報やノウハウを提供し、母集団形成やブランド認知向上に貢献します。

企業に最適な運用で成功に導きますので、興味のある方はお気軽にお問合せください。

▼TikTok採用・運用代行についての資料やご相談をご希望の方は、

こちらよりお気軽にお問い合わせください。

④埋もれてしまう・募集期間の制約

大手求人サイトには多数の企業が掲載されるため、自社の求人情報が他社の陰に埋もれやすいという問題があります。特に予算の制約で下位プランしか利用できない場合、上位プランの求人に押されて表示されにくくなる仕組みです。さらに求人広告は掲載期間が限られており、期間終了後は露出がゼロになるため、継続的な採用ブランディングにはつながりにくい。一度の掲載で採用に至らなければ、また高額な費用を払って掲載し直すか、諦めるしかありません。

⑤受け身の手法で潜在層に届かない

求人媒体は基本的に求職者が検索して初めて見つけてもらえる受動的な手法です。そのため、転職意欲の高いアクティブな求職者にはリーチできますが、現在積極的に転職活動をしていない潜在的な人材にはアプローチできません。優秀な人材ほど他社から引き合いが多く、自ら求人サイトを見に行かないケースも多いため、受け身の求人広告だけでは優秀層を取りこぼすリスクがあります。

以上のように、従来型の求人媒体には「コスト」「ミスマッチ」「情報量」「競合過多」「受け身」といった構造的な限界が存在します。これらを踏まえると、求人媒体だけに依存した採用活動には明確なデメリットがあると言えるでしょう。では、その代替策として期待されるSNS採用には、どのような可能性があるのでしょうか。

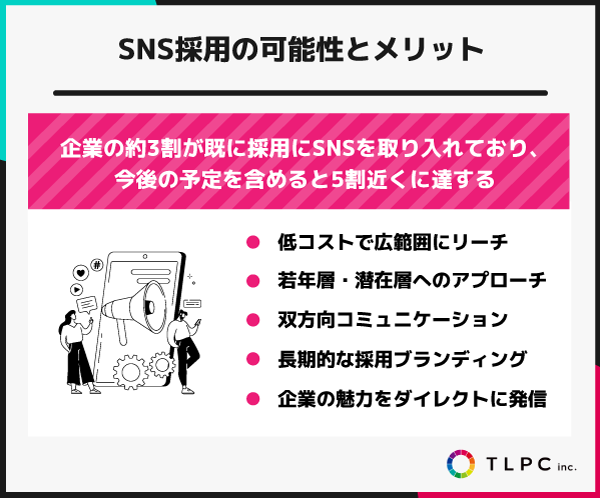

SNS採用の可能性とメリット:なぜ注目されるのか

求人媒体の限界を補い、近年脚光を浴びているのがSNS採用(ソーシャルリクルーティング)です。企業がInstagramやX(旧Twitter)、TikTok、LinkedIn、Facebook、LINEなどのSNSアカウントを通じて情報発信を行い、採用に活用する手法で、多くの企業が続々と導入しています。

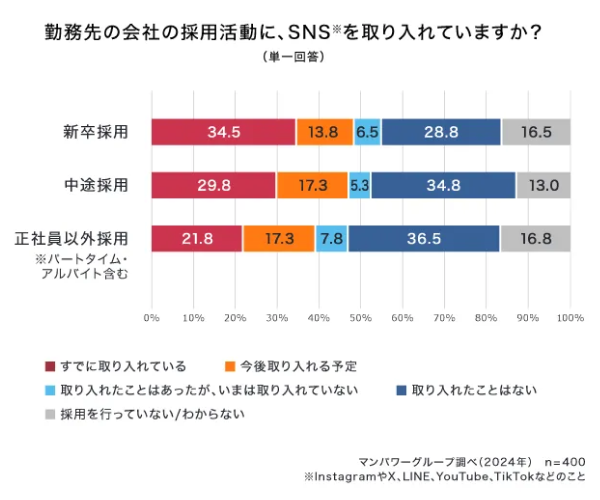

最新調査によれば、企業の約3割が既に採用にSNSを取り入れており、今後取り入れる予定を含めると5割近くに達するという結果もあります。別の調査では約6割の企業がSNS採用を活用しているとの報告もあり、統計による差異はあるもののSNS採用が急速に浸透していることは間違いありません。実際、厚労省の調査では2021年時点でSNS採用に取り組んでいた企業は7%程度でしたが、わずか数年で数倍に普及したことになります。

SNS採用がこれほど注目される背景には、以下のようなSNSならではの強み・メリットがあります。

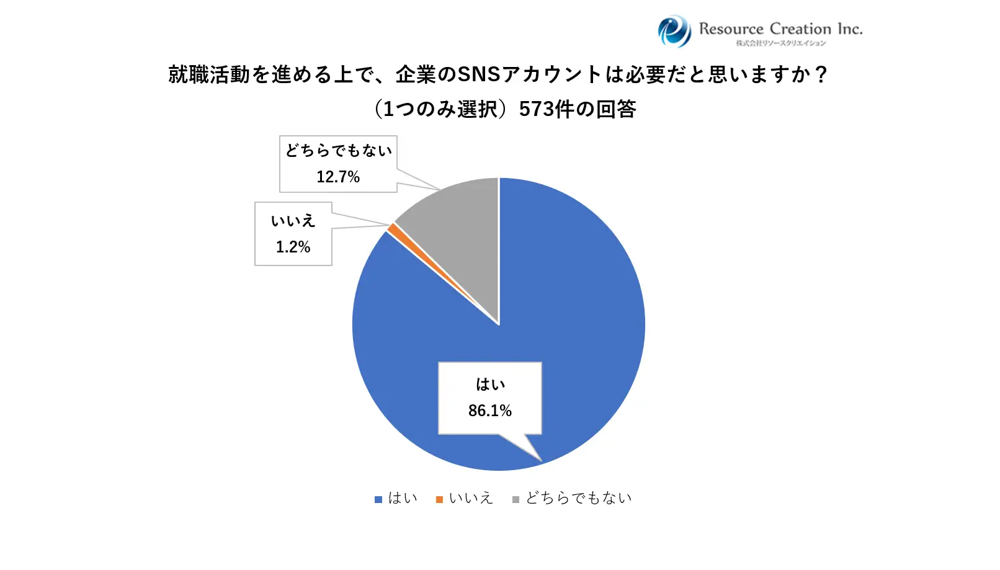

図:求職者の86.1%が「企業はSNSアカウントを持つべき」と回答 株式会社リソースクリエーション

①企業の魅力をダイレクトに発信できる:

SNSでは自社のアカウントから自由に情報発信ができます。テキスト・写真・動画など表現方法も多彩で、職場の雰囲気や社員の人柄、社風といった求人票では伝えきれない魅力を発信可能です。例えば社内イベントの様子や社員インタビュー、働く現場のリアルな姿を投稿することで、求職者は入社後のイメージを具体的につかみやすくなります。ある調査では求職者の87.6%が会社選びで「働いている人・社風」を最重視しており、企業HPや求人広告だけでは伝わらないリアルな情報をSNSで補完する意義は大きいとされています。実際、企業のSNSを見ることで8割以上の求職者が「応募意欲が増した」とのデータもあり、SNS発信が採用成果につながるケースが増えています。

②低コストで広範囲にリーチできる

SNSアカウントの開設・運用そのものは基本無料です。アイデア次第で何度でも情報発信でき、求人サイトのように掲載枠の制限もありません。運用に工数はかかりますが、上手く活用すれば従来の求人広告より格段に低コストな採用活動が可能です。さらに、SNSの持つ拡散力によってフォロワー以外にも情報が届くため、投稿がバズれば一気に数万人規模にリーチすることも夢ではありません。特にInstagramのリポスト機能やXのリツイート機能、TikTokのアルゴリズム拡散など、ユーザーの共感を得れば広告費ゼロでも広範囲に露出できるのが魅力です。

③若年層・潜在層へのアプローチ:

デジタルネイティブ世代である20代を中心に、SNSは日常的な情報収集源になっています。20代の約86%が「企業はSNSアカウントを持つべき」と考え、8割近くが就職活動中に企業名をSNSで検索しているという調査結果もあります。特にInstagramで会社の雰囲気を調べるケース(65.1%)、TikTokで調べるケース(50.8%)が多く、求職者側も企業のSNS発信をチェックする時代です。つまり、SNS上で発信していない企業は若年層から「見つけてもらえない」可能性があり、採用機会を逃すリスクがあります。さらにSNSは、今すぐ転職意欲のない潜在的な人材層にもリーチできる点が強みです。普段から自社の情報を発信してファンを増やしておけば、いざ募集するときに潜在層が応募してくれるという効果も期待できます。

④双方向コミュニケーションとエンゲージメント

SNS上ではコメント欄やDM(ダイレクトメッセージ)を通じて求職者と企業が気軽にやりとりできます。質問に答えたりカジュアルに交流することで、応募前から関係性を築き、ミスマッチの防止につなげることも可能です。実際、人事担当者からも「身近な情報発信ができる」「若い世代にも気軽に見てもらえる」とSNS採用の効果を実感する声が上がっています。SNS上で企業と接点を持った求職者は入社後のイメージが湧きやすく、入社意欲も高まりやすい傾向があります。企業ブランディングの一環として社員の日常や社内カルチャーを発信することで、会社への親近感を高め、応募への心理的ハードルを下げられるのです。

⑤長期的な採用ブランディング効果

SNS採用は短期的な採用だけでなく、継続的な情報発信によって企業ファンを醸成し、中長期的な採用力強化につなげられます。たとえば定期的に社員の声や働く環境を発信し続ければ、「いつかこの会社で働きたい」と感じるフォロワーを増やすことができます。求人広告のように掲載期間終了とともに情報が消えることがなく、常に企業情報を積み上げていける点は大きな利点です。また、社員が自社SNSに登場することで社内のエンゲージメントが上がり、社員自身が自社への愛着を深めるというプラス効果も報告されています。

以上のように、SNS採用には低コスト・高拡散・ターゲット直撃・双方向性・ブランディングといった多角的なメリットがあります。もちろん万能ではありませんが、従来の求人媒体では得られなかった強みを持つ手法として、多くの企業が試行を始めています。

採用最新トレンドデータ:SNS活用が加速中

SNS採用の可能性を裏付ける最新のデータも確認しておきましょう。厚生労働省が2021年に実施した企業調査では、「SNSを採用活動に利用している企業」は全体では一桁台と低調でした。しかしそれから数年で状況は一変しています。2023年の民間調査では、「新卒採用でSNSを活用している」企業は34.5%、「中途採用では29.8%」に達し、今後導入予定企業まで含めると約半数に上ることがわかりました。特にInstagramは全ての採用区分で利用率トップ(新卒57.2%、中途47.9%など)で、次いでLINEやX(旧Twitter)が約4割と、高い人気を占めています。中途採用ではFacebookの活用率も他よりやや高く、年代や用途によって使い分ける企業が多い傾向があります。

一方、求職者側の動向も見逃せません。リクルートやマイナビの調査によれば、新卒学生の約6割が就活情報収集にSNSを活用しているといいます。また、冒頭で触れた通り中途求職者の20代では86.1%が「企業のSNSアカウントは必要」と感じており、8割が実際に企業名をSNS検索した経験があるとも報告されています。さらに83.5%もの求職者が「企業SNSを見ることで応募意欲が高まった」と回答しており、SNS発信が採用成果にポジティブな影響を与えていることがデータからもうかがえます。

こうしたトレンドデータは、「求人媒体頼みからの脱却」が企業側・求職者側双方で進みつつある現状を示しています。

では実際に、SNS採用を活用して成功を収めている企業にはどのような例があるか紹介します。

求人媒体に頼らずSNS採用で成功した事例

SNS採用は業種や企業規模を問わず様々な企業で導入が進んでおり、成功事例も徐々に蓄積されています。ここでは代表的な事例をいくつかご紹介します。

株式会社ニトリ

LINE×マルチチャネル活用

大手家具チェーンのニトリは、新卒採用向けに公式LINEアカウントを開設し、積極的な情報発信を行っています。LINE上で企業情報や採用情報を配信する施策が功を奏し、2023年9月末時点で62,606人もの友だち(フォロワー)を獲得しています。LINEのトーク画面のメニューから他のSNSや採用HPへ誘導するなど、複数チャネルを組み合わせている点も特徴です。実際、ニトリではLINE運用と並行してInstagramの採用アカウント充実や自社採用サイトの強化も行っており、SNSとオウンドメディアを連携させた総合的なブランディング戦略で若手層の母集団形成に成功しています。

株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)

動画コンテンツで共感創出

IT企業のディー・エヌ・エーでは、新卒採用においてYouTubeやX(旧Twitter)を活用し、企業の魅力発信に力を入れています。公式YouTubeチャンネルでは先輩社員による仕事紹介動画やオフィスツアー、経営陣から学生へのメッセージ動画などを公開。文字情報だけでは伝わりにくい仕事内容や社風を視覚的に伝える工夫を凝らしています。Twitter(現X)では採用広報担当者が日々情報発信を行い、学生とのコミュニケーションも活発に行っています。動画コンテンツによって「企業の人となり」が具体的に伝わるため、学生からの共感やエンゲージメントを獲得しやすくなり、結果的に応募数増加につながったといいます。SNSと動画の親和性を生かした成功例と言えるでしょう。

株式会社砂建

TIKTOK活用で採用0から応募数20名へ

もともと企業イメージが定着せず、採用ゼロの状態が続いていた同社。特に事務職や女性社員の採用が困難で、広報戦略に課題を抱えていました。そこで、弊社はTikTokを活用し、実際の職場の雰囲気が伝わる求人訴求動画を制作・配信。

社員のリアルな表情や職場環境を映した動画により、安心感や親しみやすさが伝わるコンテンツを意識的に設計しました。

その結果、わずか6カ月で応募数20名・採用数5名を記録。特に注目すべきは、女性の事務職応募が増え、複数名の入社につながった点です。

「TikTokで見た会社の雰囲気が良くて安心できた」という声もあり、動画の影響が明確に表れました。TikTokが単なるSNSを超え、信頼性のある採用媒体として確立された成功事例です。

▼TikTok採用・運用代行についての資料やご相談をご希望の方は、

こちらよりお気軽にお問い合わせください。

これらの事例から分かるように、SNS採用の手法は企業ごとに多様です。LINEで直接情報を届けたり、YouTubeで動画コンテンツを駆使したり、Instagramでビジュアルブランディングを行ったりと、自社の業種・採用ターゲットに合わせたプラットフォーム選定とコンテンツ工夫が成功のカギとなっています。いずれの企業も求人媒体だけに頼らず独自に母集団を形成し、企業理解を深めてもらう努力を続けている点が共通しています。

SNS採用を成功させるポイントと注意点

SNS採用には大きなメリットがありますが、一方で上手に運用しなければ効果が出ないばかりかリスクも伴います。最後に、SNS採用を軌道に乗せるための運用上のポイントや注意すべき点を整理します。

①戦略設計

ペルソナと発信内容の明確化

SNS運用を始める前に、まずどんな人材に響かせたいのか(ペルソナ設定)を明確にしましょう。ターゲット層が関心を持つテーマやキーワード、適したSNSチャネルを洗い出し、発信コンテンツの方針を定めることが重要です。

「自社の強みは何か」「どんな社風を伝えたいか」「求職者に抱いてほしい印象は何か」を社内で議論し、発信するメッセージに一貫性を持たせるようにします。闇雲に投稿してもフォロワーには響きません。応募してほしい人物像を具体化し、その人たちが思わず反応したくなるような情報発信を心がけましょう。

②継続運用とリソース確保

SNS採用は継続的な情報発信が命です。一時的に頑張っても、投稿が途切れてしまうとフォロワーはすぐ興味を失い、効果が薄れてしまいます。人事担当者の「片手間」では更新が滞りがちになるため、可能であれば専任担当者を置くか、広報部門など社内の協力を仰いで運用体制を整備しましょう。

更新頻度の目安は企業によりますが、少なくとも週に数回程度は投稿したいところです。「ネタがない」ときのために社員インタビュー記事やオフィス紹介動画などストック型コンテンツを用意しておくと、計画的な投稿スケジュールが組みやすくなります。また、どうしても社内リソースが足りない場合は外部のSNS運用代行やコンサルティングサービスを活用するのも一つの手です。費用はかかりますが、プロの知見で効率的に運用することで長期的な成果が期待できます。

③短期成果を求めすぎない

SNS採用はあくまで中長期的な施策であり、短期間で劇的な成果を上げるのは難しい点も心得ておきましょう。フォロワーの獲得やエンゲージメント醸成には時間がかかり、最初のうちは応募に直結しないかもしれません。「投稿を始めたのに応募が増えない…」と焦って止めてしまっては効果は出ません。最低でも半年〜1年スパンで様子を見て、徐々に改善を図るくらいの腰を据えた取り組みが大切です。むしろSNS採用による企業ブランディング効果や将来の採用母集団形成にも目を向け、すぐに数字が出なくても続ける価値があると捉えましょう。

④コンプライアンスと炎上リスク対策

SNSは自由な情報発信が魅力ですが、一歩間違えると不適切な投稿による炎上(批判の殺到)というリスクも孕みます。企業公式アカウントが発信する内容は世間から厳しい目で見られることを意識し、投稿前に内容を社内チェックするなどガバナンス体制を整えましょう。差別的・攻撃的な表現や機密情報の漏洩は厳禁ですし、何気ない投稿でも文脈によっては炎上の火種になりえます。

「SNS掲載ガイドライン」を策定し担当者や社員に周知する、万一炎上した場合の対応フローを決めておく、といったリスクマネジメントも必要です。人事担当者の中には「企業アカウントで情報発信すること自体に様々なリスクを感じる」という声もありますが、適切な対策を講じれば過度に恐れる必要はありません。常に誠実さと透明性をもって発信し、ユーザーの反応にも真摯に向き合う姿勢が信頼構築につながります。

⑤効果測定と改善サイクル

SNS採用は従来の求人広告と勝手が違うため、効果測定の指標作りにも工夫が要ります。投稿ごとのインプレッション数(閲覧数)やエンゲージメント率(いいね・コメント率)、フォロワー増加数、採用ページへの誘導クリック数などを計測し、KPIを設定しましょう。「どれほどターゲット層にリーチしているか不明」という人事担当者の声もありますが、各SNSに備わる分析ツール(Instagramのインサイト機能等)を活用すれば投稿の反響は可視化できます。反応が良かった投稿テーマを分析して次のコンテンツ企画に活かす、フォロワーの属性データから想定ペルソナとのずれを確認するといったPDCAサイクルを回すことが重要です。

最終的な成果指標は「SNS経由の応募・採用人数」ですが、それだけに囚われず「ブランド認知度向上」や「社員のモチベーションアップ」など副次的効果も含めて定性・定量双方で評価すると、SNS採用の全体価値が見えてくるでしょう。

以上のポイントを踏まえて運用すれば、SNS採用の成功確率は格段に高まります。実際、人事担当者からは「手軽に始められて拡散力がある」「若い世代への訴求に効果がある」といった肯定的な意見が多く聞かれる一方、「頻繁な更新が必要で手間」「成果に結びつけるのが難しい」といった課題感も挙がっています。メリット・デメリット双方を正しく理解し、チームで知恵を出し合いながら運用体制を整えていくことが肝要です。

求人媒体に頼らない採用戦略で他社からリード

人手不足が深刻化する現在、従来型の求人媒体だけに頼った手法では優秀な人材の確保が難しくなってきています。「求人媒体は効果がない」と嘆くだけでなく、新たなチャネルであるSNS採用やダイレクトリクルーティング、リファラル採用(社員紹介)などに積極的に挑戦する企業が今後の採用競争を勝ち抜いていくでしょう。事実、2024年の調査でも「新たに取り入れた採用手法」としてSNSでの求人募集やダイレクトリクルーティングを挙げる企業が増えていることが報告されています。

SNS採用はその中でも比較的ハードルが低く、コスト面でも魅力的な手法です。上手に活用すれば自社にマッチした人材との出会いを創出し、採用ブランディングを強化できる可能性を秘めています。にもあるように、「SNSで情報収集するのが当たり前の時代」において企業がSNS発信をしない手はありません。採用活動全般へのSNS活用の流れは今後さらに加速すると予想されます。

もっとも、SNS採用は魔法の杖ではなく、効果を上げるには地道な努力と工夫が欠かせません。今回述べたような求人媒体の限界を踏まえつつ、SNSの利点を最大限に引き出す戦略を練ることが大切です。必要に応じてプロの支援も得ながら、自社に最適な採用チャネルの組み合わせを模索していきましょう。