現在の採用市場は、少子高齢化・売り手市場による内定辞退や早期離職の増加・キャリア観の多様化といった複数の要因が絡み合い、かつてないほど採用が難しくなっています。

中小企業においては、経営課題の中で 「人材の確保」が最も優先度の高い項目(46.6%) となっており、採用難は一時的な現象ではなく、人材不足が経営全体を揺るがす問題へと発展しているのです。

※参照:中小企業庁2024年版「中小企業白書」 第1節 人材の確保

従来のやり方だけでは人材が集まらず、今や自社に最適化した採用戦略の設計が不可欠になっています。

しかし「応募が来ない」「欲しい人材に出会えない」といった課題に直面している企業も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、採用難の現状と背景を整理し、企業が取り組むべき具体的な対策を解説します。

また、独自に実施したアンケート調査をもとに、採用担当者が直面しているリアルな課題もご紹介。

ぜひ参考にして、競争が激化する採用難を突破し、自社にマッチした人材採用につなげてください。

| 【調査概要】 ・調査対象:採用担当者100名 ・調査方法:インターネット ・アンケート調査実施期間:2025年9月1日~2025年9月15日 |

目次

採用難に直面する企業の現状【独自アンケート調査】

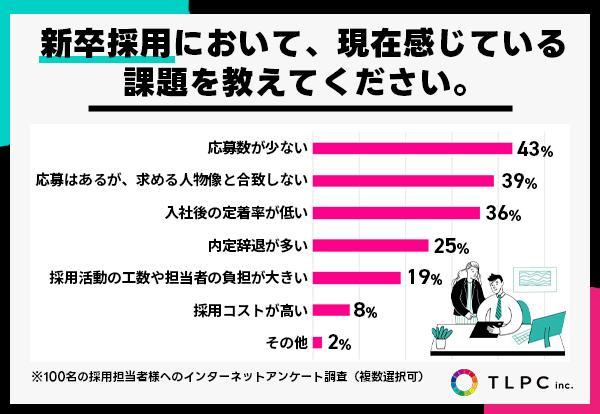

独自に実施したアンケート調査から、企業が抱える採用課題の実態が明らかになりました。

採用環境が厳しさを増す現在、現場ではどのような問題が浮き彫りになっているのか、企業が直面している実情を確認していきましょう。

企業の悩みは「応募が来ない」と「欲しい人材が来ない」

企業の採用における悩みは「応募数が少ない」ことと、「欲しい人材が集まらないこと」です。

独自アンケート調査によると、新卒採用では「応募数が少ない」と答えた企業が43%で最も多い結果となりました。

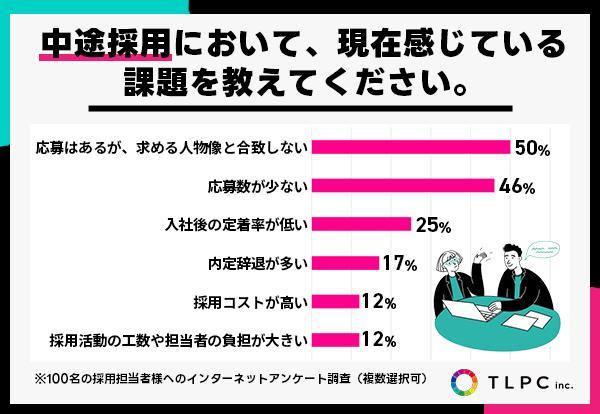

中途採用ではこの傾向がさらに顕著で、「応募はあるが人物像と合わない」が50%と最多であり、「応募数が少ない」(46%)を上回っています。

さらに「入社後の定着率が低い」という課題は、新卒で36%、中途でも25%に上りました。

採用した人材が短期間で離職してしまうケースが一定数あるため、応募数の確保だけでなく、採用の質の見極めや定着に向けた施策がより重要になっています。

これらの結果から、採用活動で重視すべきは応募数の確保だけではなく、自社にフィットする人材を採用し、定着につなげることであるといえます。

「内定辞退率」は新卒採用が約20〜30%、中途採用が約10%以下

企業の採用活動において避けられない課題のひとつが「内定辞退」です。

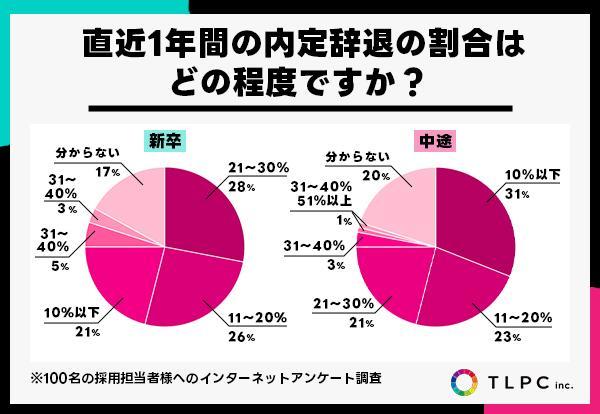

独自アンケート調査によると、直近1年間の内定辞退率で最も多かったのは、新卒採用では「21〜30%」(28%)、中途採用では「10%以下」(31%)という結果でした。

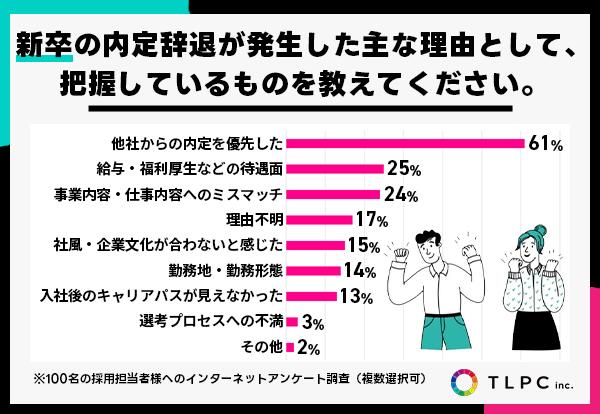

新卒採用で内定辞退が最も多い理由は「他社からの内定を優先した」(61%)でした。

学生は売り手市場の中で複数の企業から内定を得やすく、より有利な条件を選ぶ傾向が強まっています。

加えて、「給与・福利厚生などの待遇面」(25%)や「仕事内容とのミスマッチ」(24%)も理由として挙げられており、応募者は自分に合った条件や仕事内容を重視して判断していることが分かります。

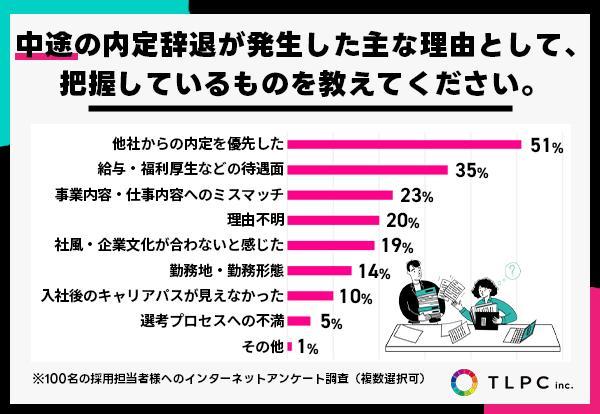

一方、中途採用でも「他社からの内定を優先した」(51%)が最も多く、次いで「待遇面」(35%)や「仕事内容のミスマッチ」(23%)が理由として続きました。

中途採用でも即戦力となる人材ほど複数の企業からオファーを受けやすく、待遇や働き方を比較したうえで辞退するケースが多く見られます。

このように、新卒・中途を問わず一定の内定辞退は避けられないため、採用活動では応募から内定に至るまでのプロセス改善だけでなく、内定後のフォローや候補者との信頼関係づくりが欠かせません。

また給与や福利厚生、働き方など条件面の見直しも、辞退を防ぎ定着につなげる重要な要素の一つとなります。

具体的な採用対策については、この後の章で詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

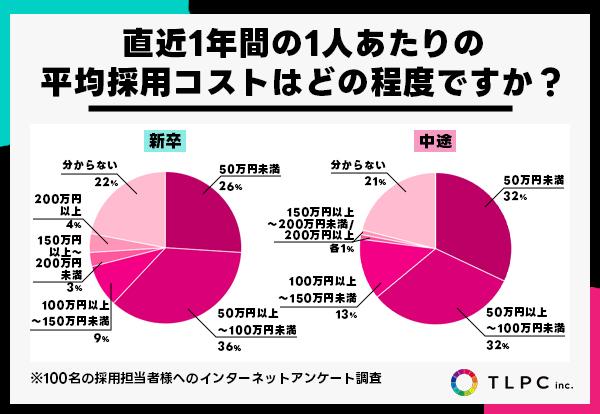

採用コストは平均50万円以上~100万円未満で上昇傾向

独自アンケート調査によると新卒・中途ともに1人あたりの採用コストは平均50〜100万円未満が最多です。

さらに、前年より採用コストが「増加した」と回答した企業は新卒・中途ともに半数近くにのぼりました。

| 【新卒採用】前年と比較した採用コストについて教えてください。 ・やや増加した:49% ・変わらない:23% ・分からない/比較対象年なし:14% ・大幅に増加した:8% ・やや減少した:5% ・大幅に減少した:1% |

| 【中途採用】前年と比較した採用コストについて教えてください。 ・やや増加した:44% ・変わらない:31% ・分からない/比較対象年なし:20% ・やや減少した:4%大幅に増加した:1% |

コスト増加の主な要因としては、以下が挙げられています。

| 採用目標人数の増加 | ・新卒採用:30%・中途採用:27% |

| 新しい求人媒体やエージェントの導入 | ・新卒採用:31%・中途採用:22% |

| 内定辞退による追加採用 | ・新卒採用:25%・中途採用:24% |

こうした結果から、新卒・中途を問わず採用コストは確実に上昇傾向にあり、今後は効率的なチャネルの選定と内定辞退を防ぐ仕組みづくりがROI改善のポイントになるといえるでしょう。

採用現場のリアルな実情

採用難が深刻化する現在、採用現場のリアルな実情を以下で解説していきます。

自社の採用活動を見直す際のヒントを探すためにも、ぜひ参考にしてください。

採用市場は資金力勝負になりつつある

今の採用市場では、どれだけ資金を投じられるかが人材獲得に直結しています。

求人媒体の掲載費用や人材紹介会社の手数料は高額化しており、十分な予算をかけられる大手企業ほど優秀な人材を集めやすいといえるでしょう。

一方、ベンチャーや中小企業は待遇や知名度で不利になりやすく、応募者を集めにくい傾向にあります。

資金力で劣る中小企業こそ、リファラル採用やSNS採用といった低コストの手法を組み合わせ、自社の魅力を直接伝える仕組みづくりが必要です。

主な採用手法と課題

企業が利用する採用チャネルは多岐にわたり、以下のようにそれぞれに強みと課題が存在します。

| 就職ナビサイト・求人広告媒体 | 掲載後に応募を待つ手法で、母集団形成が難しい |

| 人材紹介会社(エージェント) | 候補者を紹介してもらえるが、紹介手数料が年収の約30〜40%と高額になりやすい |

| リファラル採用(社員紹介) | カルチャーマッチしやすく定着率も高いが、制度設計やインセンティブ付与など仕組み化が難しい |

| SNS採用 | 低コストで候補者と直接つながれる可能性があるが、運用リソースやノウハウ不足により取り組みが進まない |

このように、従来型の手法はコストや効率に課題があり、新しい手法はまだ浸透していません。

今後は複数チャネルを組み合わせ、自社の状況に合ったバランスの良い採用戦略が必要になります。

現場の協力を得にくい

採用活動は人事部門だけで完結するものではありません。

しかし以下のような理由から現場社員や経営層の協力を得にくいことが、多くの企業で課題となっています。

| ・営業などのフロント部門は「採用は人事の仕事」と捉えやすい ・本来業務を優先し、採用活動への参加や協力が後回しになる ・全社的な協力が得られず、人事が採用を抱え込み孤立する |

このような状況が続くと、採用の効率性が下がるだけでなく、組織全体で人材を迎え入れる体制づくりが遅れてしまいます。

採用を単なる人事業務ではなく経営課題として位置づけ、現場を巻き込む仕組みを整えることが欠かせません。

なぜ採用がこれほど難しくなったのか?【原因を解説】

採用難が深刻化する背景には、以下のように複数の社会的・構造的な要因が絡み合っています。

ここから先では、それぞれの要因について詳しく解説していきます。

自社の現状と比較しながら確認してみてください。

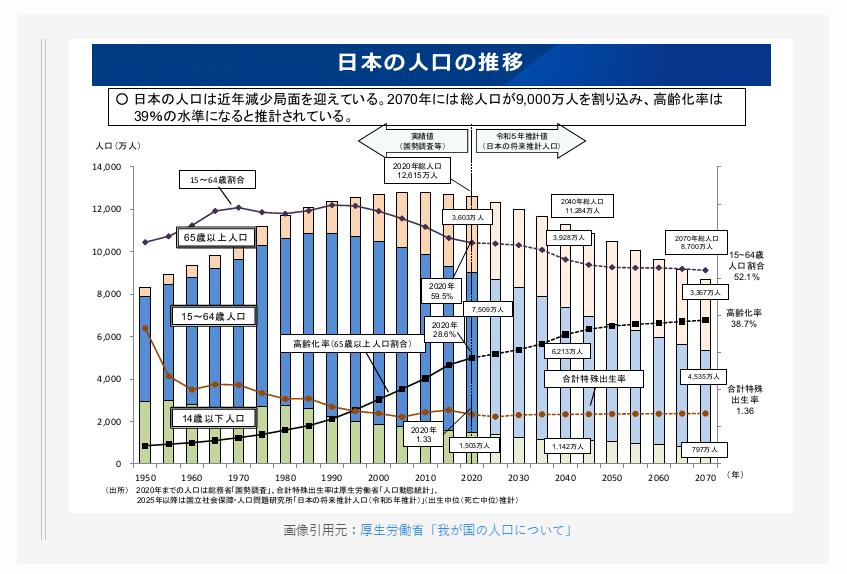

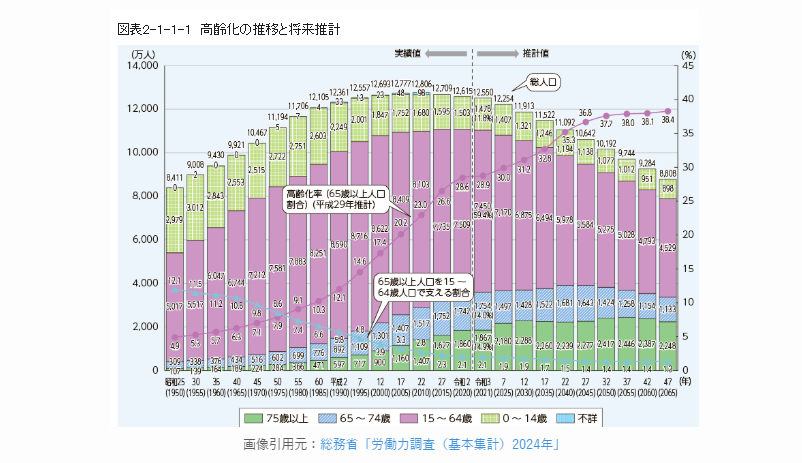

労働人口の減少(少子高齢化)

採用難を加速させている要因の一つが、少子高齢化による労働人口の減少です。

実際に2025年以降には団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者となり、国民の約4人に1人が高齢者という超高齢化社会に突入します。

画像引用元:厚生労働省「我が国の人口について」

また日本の生産年齢人口は1995年を境に減少に転じ、2050年には5,275万人まで縮小すると見込まれており、少子化の影響も相まって将来的な労働力不足は一層深刻化すると予測されているのです。

画像引用元:総務省「労働力調査(基本集計)2024年」

一方で、女性や高齢者の就業参加の拡大により、2024年の労働力人口は前年比+32万人の6,957万人と短期的には増加が見られましたが、人口減少という構造的な流れを変えるものではありません。

※参照:統計局「労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果の概要」

したがって採用戦略では限られた人材をどう惹きつけ、定着させるかに重点を置き、採用ブランディングの強化、柔軟な働き方の提供など、中長期の人材確保を見据えた取り組みが不可欠です。

売り手市場による内定辞退・早期離職の増加

採用市場が「売り手市場」となっている今、企業にとって大きな課題は内定辞退や早期離職の増加です。

厚生労働省の統計によると、有効求人倍率は全国平均で1.22倍と依然高い水準にあり、日本の労働市場は「求職者有利=売り手市場」が続いています。

※参照:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和7年6月分)について」

独自アンケート調査でも、新卒・中途ともに最も多かった辞退理由は「他社の内定を優先した」であり、求職者が複数の内定やオファーを得やすい環境が、辞退の増加を招いています。

このように、求人の数が求職者を上回る現状では、人材の流動性が高まり、採用後の定着を見据えた取り組みが一層重要となっています。

キャリア観の多様化

現代の労働市場では、従来の終身雇用・年功序列を前提としたキャリアモデルが崩れつつあり、個人の価値観やライフスタイルに合わせたキャリア観の多様化が進んでいます。

主な背景としては以下のような理由が挙げられます。

| 終身雇用制度の崩壊と人材の流動化 | 転職やキャリアチェンジが一般的になり、一社に勤め上げるモデルは減少 |

| 価値観の変化 | 働きがいやワークライフバランスを重視する人が増加 |

| 働き方の多様化 | テレワークや副業・兼業の普及により、場所や時間に縛られない働き方が可能に |

| 社会構造の変化 | 少子高齢化による労働力不足を背景に、女性や高齢者、多様な人材の活躍が不可欠になっている |

| 技術革新への対応 | AIや自動化の進展により従来のスキルが通用しなくなるケースがあり、リスキリングや学び直しが求められている |

参照:内閣府「第2章 多様化する職業キャリアの現状と課題(第1節)」

従来の「定年まで一社に勤める」というキャリア観は崩れ、転職や副業、起業、リスキリングなど多様な働き方が広がっています。

つまり、働き手が自分の価値観やライフステージに応じてキャリアを設計する時代へと変化しているのです。

企業は、採用や人材活用の戦略をこうした変化に適応させることが重要です。

新しい採用手法に追いつけていない

採用現場では、従来型の求人媒体や人材紹介に依存し続け、新しい採用手法を十分に活用できていない企業が多く見られます。

その背景には、以下のような課題があります。

| ・人事担当者のリソース不足 ・導入効果が見えにくい ・コストへの懸念 ・ノウハウ不足 |

このような状況では、新しい手法を導入しても費用対効果が出ないリスクが高いため、まずは外部の専門支援を活用し、徐々に内製化へと進めることが有効です。

弊社(トレプロ)では、SNS(TikTok)を活用した採用支援を行っており、応募者の集客から入社後の定着につながる仕組みづくりまで一貫してサポートしています。

さらに、全国交通費無料での訪問対応に加え、ヒアリングから企画・撮影・投稿・分析までワンストップでサポートし、貴社に最適化したオーダーメイド戦略をご提案いたします。

「自社だけでは採用リソースが足りない」「新しいチャネルに挑戦したいが効果が不安」といったお悩みを抱える企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

▼TikTok採用・運用代行についての資料やご相談をご希望の方は、

こちらよりお気軽にお問い合わせください。

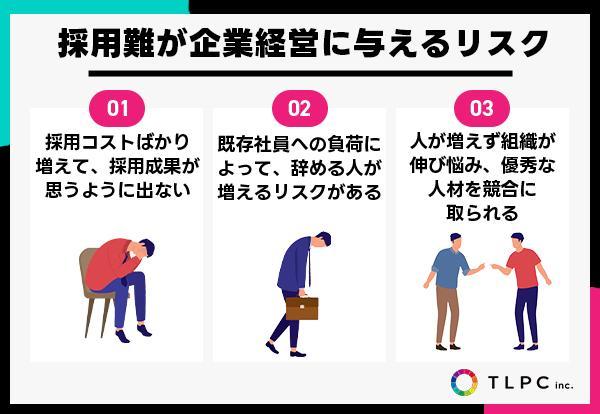

採用難が企業経営に与えるリスク

採用難が企業経営に与えるリスクは、以下のようなものがあります。

人材が確保できない状況は、採用活動だけでなく企業経営全体にも深刻な影響を及ぼします。

これらのリスクを最小限に抑えるためには、従来のやり方に固執するのではなく、新しい採用戦略やチャネルを積極的に取り入れることが大切です。

採用コストの上昇とROIの低下

近年の採用活動では、1人あたりの採用コストが増加傾向にあり、費用対効果(ROI)の低下が課題となっています。

先述したように、独自アンケートでも採用コストは新卒・中途ともに「50万~100万円未満」が最多、前年より増加したと回答した企業は新卒49%、中途44%となるなど、上昇傾向が明確に表れています。

こうした状況では、単に採用コストを投下するだけでは優秀人材の確保につながらず、費用対効果(ROI)が低下しやすくなります。

採用成果を高めるためには、自社に合うチャネル選定や候補者のフォローといった、「無駄なコストを抑えつつ、確実にマッチする人材を採用する仕組み」を構築することが大切です。

既存社員への負荷増大による離職リスク

採用がうまく進まないと、そのしわ寄せは既存社員にかかり、業務負担の増大が離職リスクを高める要因となるので注意が必要です。

人材が不足している状況では、現場の社員が通常業務に加えて新人教育やカバー業務を担うことになり、残業や長時間労働が常態化しやすくなります。

実際に、令和6年の雇用動向調査結果における統計では「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」ことを離職理由に挙げた人が、男性で8.6%、女性で12.8%に上っています。

※参照:厚生労働省「令和6年雇用動向調査結果の概況」

特に以下の層で割合が高く、いわゆる中堅社員やリーダークラスに負荷が集中しやすい状況がうかがえます。

| ・35~39歳の男性:13.5% ・25~29歳の女性:15.2% |

この層は現場を支える中心的な立場である一方、業務過多によりモチベーション低下や早期離職につながるリスクも抱えています。

特に即戦力人材を十分に確保できない場合、中間層にしわ寄せが集中し、さらなる負担増を招きかねません。

採用活動の強化と並行して、既存社員のケアや業務分担の見直しを進めることが、組織全体の定着率改善には重要です。

組織成長の停滞と競合への人材流出

採用が計画通りに進まないと、人材不足が新規プロジェクトの推進や事業拡大を妨げ、組織全体の成長を停滞させるリスクにつながります。

必要な人材が確保できなければ、新しい取り組みを始められないだけでなく、既存業務も守りの体制に回らざるを得なくなり、競合他社との差が広がっていきます。

また、優秀な人材ほど「将来性のある環境」で働くことを重視するため、自社に成長の見込みが感じられない場合は、キャリア形成の機会を求めて競合他社へ流出しやすくなります。

採用難は単なる「人が足りない」問題にとどまらず、企業の成長戦略そのものを左右する経営課題といえるでしょう。

採用難による成長停滞・人材流出を防ぐには、短期的な採用人数の確保だけでなく、長期的なエンゲージメントと定着戦略が欠かせません。

採用難を乗り越えるための具体的な対策については、以下の見出しで詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

| 【タップで該当箇所へスクロールします】 ・「採用難を乗り越えるための対策【短期・即効性】」 ・「採用難を解決するための戦略【中・長期的なアプローチ】」 |

採用難を乗り越えるための対策【短期・即効性】

採用難を打開するには、以下のようにすぐに実践できる対策から着手することが効果的です。

中長期的な取り組みも重要ですが、まずは現状の採用活動と照らし合わせながら、優先的に取り組むべき施策を整理してみましょう。

【関連記事】

候補者との接点を増やす(母集団形成)

採用活動において母集団がなければ、以下のようなリスクが生じます。

| ・マッチする人材に出会えない ・辞退・早期離職に対応できない ・採用活動の選択肢が狭まる |

候補者が限られると「この人しかいない」と思い込み、本来の基準に合わない人材を採用してしまう恐れがあります。

内定辞退や入社後の離職は一定数避けられないため、母集団が小さいと1人辞退しただけで採用計画が崩れるリスクがあります。

このように、母集団形成は「欲しい人材に出会える確率を高め、辞退や離職といった不確実性に備える」ための戦略的な取り組みといえます。

以下のような手法を組み合わせることで、幅広く、かつ質の高い母集団形成が可能になります。

| ・求人媒体・人材紹介:幅広い層にリーチできる基本チャネル ・SNS採用(TikTok・Instagram・Xなど):若年層やデジタル世代との直接的なつながりを創出 ・リファラル採用:既存社員の紹介により、自社と親和性の高い人材を獲得 ・インターンシップ・イベント:業務体験や交流を通じて入社後のミスマッチを防止 |

こうした施策を組み合わせることで、「数」を確保するだけでなく、自社にフィットする人材と出会える確率を高められるのです。

募集条件・待遇の改善

採用市場が売り手市場となっている現在、候補者に選ばれるためには待遇面や募集条件の見直しが欠かせません。

実際に「給料が少なかったこと」を退職理由に挙げる人は年々増えており、令和6年の雇用動向調査結果では男性10.1%、女性8.3%という結果になっています。

※参照:厚生労働省「令和6年雇用動向調査結果の概況」

特に以下の年齢層で割合が高く、キャリアの節目で待遇不満が転職の引き金になっているといえるでしょう。

| ・25~29歳男性:16.9% ・40~44歳女性:15.1% |

また、独自アンケート調査でも内定辞退の理由として「給与・福利厚生など待遇面」を挙げた割合が新卒で25%、中途では35%と、待遇面が候補者の意思決定に影響していることが分かります。

給与や福利厚生の改善に加えて、リモートワークやフレックスタイムなどの柔軟な働き方、キャリア形成を支援する制度を整えることが重要です。

このように条件を整えるだけでなく、「ここで長く働きたい」と思わせる仕組みづくりが、採用力の向上と人材の定着につながります。

採用プロセスの最適化(スピード・面接設計の見直し)

人材が企業を選ぶ立場にある今、採用プロセスに時間がかかりすぎると、候補者が他社に流れてしまうリスクが大きくなります。

実際、2026年卒採用では前年2月までに半数の企業が面接を開始予定とされており、採用スケジュールのさらなる早期化が進んでいます。

※参照:就職白書2025

政府は毎年就職活動のルールを定めていますが、これらのルールには法的拘束力がなく、あくまで目安にすぎません

そのため、実際には多くの企業がスケジュールを前倒しして採用活動を始めており、学生も早期に企業選びを迫られるのが現状です。

| ・広報活動開始:卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 ・採用選考活動開始:卒業・修了年度の6月1日以降 ・正式な内定日:卒業・修了年度の10月1日以降 ※参照:内閣官房「2026年(令和8)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」 |

もはや、待っていれば応募が来る時代ではなく、スピードを重視しなければ優秀な人材を確保できない状況です。

また、独自アンケートでも内定辞退理由として「選考プロセスへの不満」が新卒で3%、中途で5%と、数字は小さいものの競争環境が厳しい今では軽視できないリスク要因といえます。

こうした状況を踏まえ、採用プロセスの最適化に向けては以下のポイントが重要です。

| 選考スピードの確保 | 候補者を待たせず意思決定までのリードタイムを短縮 |

| 面接設計の改善 | 面接回数などの調整 |

| 自動化ツールの導入 | 日程調整や書類確認を効率化 |

| 専門活用型インターンシップの実施 | 早期に候補者を評価・囲い込みが可能 |

特に新卒の場合、専門活用型インターンシップは、2026年卒採用から早期選考への移行が認められており、優秀層との接点を前倒しで築く有効な手段です。

中途採用では即戦力人材を逃さないために、即日対応・オンライン面接を積極的に活用したり、待遇やキャリアパスを早い段階で明確に伝えたりするなど、迅速かつ柔軟な対応が重要です。

採用難を解決するための戦略【中・長期的なアプローチ】

中長期で取り組むべき戦略は、以下の通りです。

採用難の本質的な解決には、短期的な施策に加え、中長期的に強い採用基盤を築くことが欠かせません。

単発の採用活動に依存せず、継続的に優秀な人材を惹きつけられる仕組みを整えることがポイントです。

リファラル採用(社員紹介)の活用

リファラル採用とは自社の社員が知人や友人を紹介し、採用につなげる仕組みのことで、以下のようなメリットがあります。

| マッチ度が高い | 紹介者が自社の文化や仕事内容を理解しているため、企業との相性が良い人材を採用しやすい |

| 定着率が高い | 入社後のギャップが少なく、早期離職を防ぎやすい |

| コスト削減につながる | 人材紹介会社の手数料などを抑えられる |

一方で、リファラル採用には「紹介に偏ると人材の幅が狭まる」「社員が気軽に紹介できない」といった課題もあるため、以下のように制度を実際に機能させる工夫が求められます。

| ・紹介者にインセンティブを用意する ・社員が声をかけやすいようにツールやマニュアルを整備する ・リファラル採用を会社全体で推奨する文化をつくる |

このようにリファラル採用は、コストを抑えながら質の高い人材を獲得できる有効な手段の一つです。

タレントプールを実施する

タレントプールとは、自社に関心を持った人材や過去の応募者、インターンシップやイベントで接点を持った学生・求職者などをデータベース化し、継続的に関係を築いていく仕組みです。

メリットとしては、以下のとおりです。

| 採用効率の向上 | 募集開始のたびに迅速に候補者へアプローチできる |

| マッチング精度の向上 | 事前に候補者の関心やキャリア志向を把握できるため、ミスマッチを減らせる |

| 関係構築による定着効果 | 定期的な情報発信やコミュニケーションを通じて企業理解を深めてもらい、辞退や早期離職の防止につながる |

活用する際のポイントは以下のとおりです。

| ・定期的にコンタクトを取る ・採用管理システムを活用して候補者情報を整理・更新する |

タレントプールを実施することで、採用のタイミングに左右されず、優秀な人材と継続的につながる体制の構築が可能になります。

採用ブランディングの強化

採用ブランディングとは、企業が自社の魅力・価値観・将来のビジョンを発信し、求職者の応募意欲を高めるための活動を指します。

単に求人情報を掲載するだけでなく、企業の個性や文化を伝えることで求職者の共感を呼び、自社にフィットする人材の応募を促すことが目的です。

採用ブランディングで得られる効果としては、以下の通りです。

| 認知度/応募者数の向上 | SNSやオウンドメディアを通じて情報発信することで、まだ接点のない候補者にも存在を知ってもらえる |

| マッチング精度の向上 | 企業の文化や価値観を明確に伝えることで、共感する人材が集まりやすくなり、定着率の向上につながる |

| 採用コストの削減 | ブランディングによって自然に応募が集まる状態を作れば、求人媒体やエージェントへの依存度を下げられる |

具体的な取り組みとしては、以下が効果的です。

| ・企業の理念やビジョンをわかりやすく伝えるコンテンツを発信する ・社員インタビューや働き方の事例を紹介し、リアルな職場環境を可視化する ・SNSを活用して、若年層との接点を拡大する ・採用サイトやオウンドメディアを整備し、自社のストーリーを一貫して発信する |

採用ブランディングを成功させるには、継続的な発信とターゲットに合わせた戦略設計が欠かせません。

しかし、人事担当者だけで最新のSNS運用やコンテンツ企画を担うのは難しいのが現実です。

そのため、専門知識やノウハウを持つ外部パートナーを活用することも有効な手段です。

TikTok運用代行を行う弊社(トレプロ)では、SNSを活用した採用支援を通じて、企業様のブランディング強化もサポートしています。

SNSにおける採用ブランディングを強化したい企業様は、ぜひトレプロにご相談ください。

▼TikTok採用・運用代行についての資料やご相談をご希望の方は、

こちらよりお気軽にお問い合わせください。

【関連記事】

内定後・入社後のフォロー体制強化(オンボーディング)

オンボーディングとは、新しく入社した社員が職場や業務にスムーズに適応し、早期に戦力化・定着できるよう支援する一連の取り組みを指します。

代表的な施策には以下のようなものがあります。

| ・導入研修やOJT ・上司やメンターとの面談 ・同僚との交流機会 ・社内情報の共有 |

採用は内定を出して終わりではなく、入社後のオンボーディングが弱いと、早期離職やミスマッチにつながるリスクがあるのです。

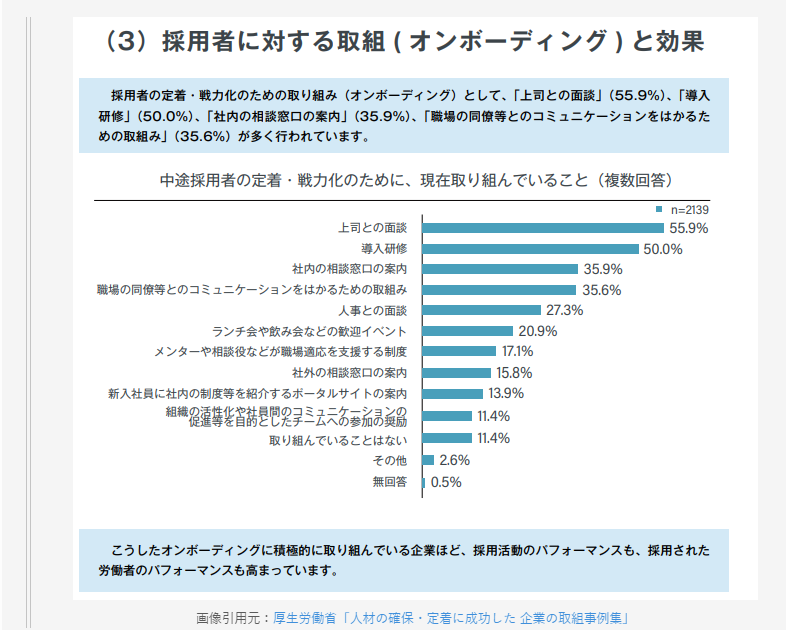

実際、厚生労働省の調査によると、企業が中途採用者の定着や戦力化のために最も多く取り組んでいるのは 「上司との面談(55.9%)」や「導入研修(50.0%)」 でした。

一方で、メンター制度やポータル整備など、継続的・個別的な支援はまだ限られています。

画像引用元:厚生労働省「人材の確保・定着に成功した 企業の取組事例集」

また、オンボーディングに積極的に取り組む企業ほど、採用成果や従業員のパフォーマンスが高いとされています。

つまり、内定後・入社後のフォロー体制を強化することは、早期離職の防止や定着率の向上だけでなく、企業の生産性や成長力を高める重要な投資といえるでしょう。

採用難の今、限られた予算で人材を獲得するならTikTokが有効

大手企業は潤沢な予算で高額な求人広告や人材紹介を活用できる一方、中小企業やベンチャーは資金面で不利になり、同じ戦い方では優秀な人材の確保が難しい状況です。

その打開策の一つとして注目されているのが、TikTokを活用したSNS採用です。

TikTokは求人媒体や人材紹介と比べて低コストで運用でき、短期間で多くの候補者にリーチ可能です。

さらに動画を通じて、会社の雰囲気・社員の声・働き方など内容を直感的に伝えられるため、応募前から企業理解や共感を深めてもらいやすく、ミスマッチ防止や定着率向上にもつながります。

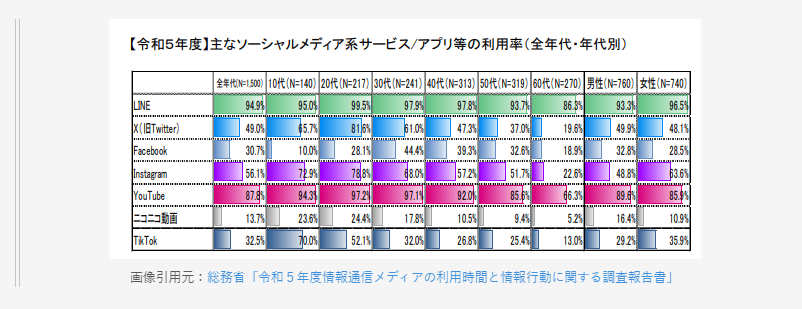

TikTokは若年層向けのSNSというイメージを持たれがちですが、実際には幅広い世代に利用が広がっています。

10代では70.0%、20代では52.1%が利用しており、若手人材にアプローチするには非常に有効です。

※参照:総務省「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」

さらに30代でも33.6%と約3人に1人が利用しており、中途採用のターゲットとしても一定の効果があります。

画像引用元:総務省「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」

一方で、独自アンケート調査によるとSNS採用を活用している企業はまだ限定的です。

| ・新卒採用でSNSを活用している企業:24% ・中途採用でSNSを活用している企業:21% |

この数字からも分かるように、多くの企業が本格的にSNS採用へ取り組めていないため、先行利益を得られる状況にあるといえるでしょう。

このように「低コスト×若年層へのリーチ×訴求力」を兼ね備えたTikTokは、採用難の時代における中小・ベンチャー企業に有効な採用戦略の一つになります。

弊社(トレプロ)は、業界特有の課題やターゲット層のインサイトを深く理解した上で、最適なTikTok運用戦略をご提案し、採用成果につなげる支援を行っています。

「TikTokを採用に活用してみたいが、何から始めればいいかわからない」という企業様は、ぜひトレプロにご相談ください。

▼TikTok採用・運用代行についての資料やご相談をご希望の方は、

こちらよりお気軽にお問い合わせください。

【関連記事】

採用難の突破口はSNS採用も有効!TikTokを活かした戦略設計はトレプロへご相談ください

現代における採用難を解決するためには、以下のように多面的な戦略を組み合わせることが欠かせません。

| ・候補者との接点を増やす ・募集条件・待遇の改善 ・採用プロセスの最適化 ・リファラル採用の活用 ・タレントプールを実施する ・採用ブランディングの強化 ・内定後・入社後のフォロー体制強化 |

こうした取り組みに加えて、限られた予算で成果を出したい企業に特に有効なのが、TikTokを活用したSNS採用です。

TikTokは低コストで多くの候補者にリーチできるだけでなく、動画で企業の雰囲気や働き方といった求人票では伝わらないリアルを直感的に発信できるのが強みです。

一方で、運用方法を誤るとアカウントBANや炎上など、ブランディングを損なうリスクもあるため、自社に合った戦略設計が欠かせません。

採用担当者の負担を軽減しつつ効果的に運用するには、外部の専門支援を活用するのも有効です。

弊社(トレプロ)では、TikTok採用支援のパイオニアとして以下の強みを活かし、貴社の採用課題に合わせた最適な運用戦略をご提案します。

| ・累計250社以上の支援実績 ・毎月2,000本以上の動画制作で蓄積したノウハウ ・全国対応(交通費不要)で現場に密着した企画・撮影が可能 ・応募数だけでなく、採用単価・定着率改善までを見据えたKPI設計 |

「SNS採用を始めたいが、何から手を付ければいいか分からない」「採用単価や定着率を改善したい」という悩みをお持ちの企業様は、ぜひ一度弊社(トレプロ)にご相談ください。

採用難の時代を突破する、新しい採用戦略をご提案いたします。

▼TikTok採用・運用代行についての資料やご相談をご希望の方は、

こちらよりお気軽にお問い合わせください。